Nano VNA 活用 (Mr.Smithを使う )

- 2022.12.02

- NanVNAであそぼう

NanoVNAのスミスチャートを活用しよう。

NanoVNAを購入したが、今一つアンテナ製作に活用しきれない皆様に フリーソフト Mr.Smith Vr3.2 を使ってメーカー製に負けないアンテナ作りのノウハウ紹介します。

特に周波数の高いアンテナは組み立てのバラつきや取り付け寸法の具合で大きく変化しますので計測器の手助けが必要です。

まず手始めに変換コネクター追加での再校正

一般的に無線機に接続されるのはMコネクターかNコネクターですが、今回はMコネクターを接続するとして変換コネクター「SMA(P)⇔M(J)」をNanoVNAに追加します。

しかし200MHz以上は中継コネクターを追加するだけで、SWRは変化しますので校正用の治具コネクターを製作しましょう。

参照Link 「NanoVNAは正確か?」

Mコネクターに適合する変換コネクター

初めに測定する周波数を設定してOpenとShortの確認をして50Ωの負荷を取り付けてSWRが1:1.1以下(50Ω)であることの確認(メモリー Recal)設定しておくと便利

Open確認

NanoVNAに取り付けた変換コネクターでOpenCheck(変換コネクターの先には何もつけません)

Short確認

校正用のShortCapを準備しましょう(参考 Link NanoVNAは正確か?)

ショートCapを取り付けShort Check(MコネクターにShort Capを取り付け)

50Ω確認

50Ωダミーロード (100Ωパラで50Ω)

ダミーロードを接続して50ΩをChekする。

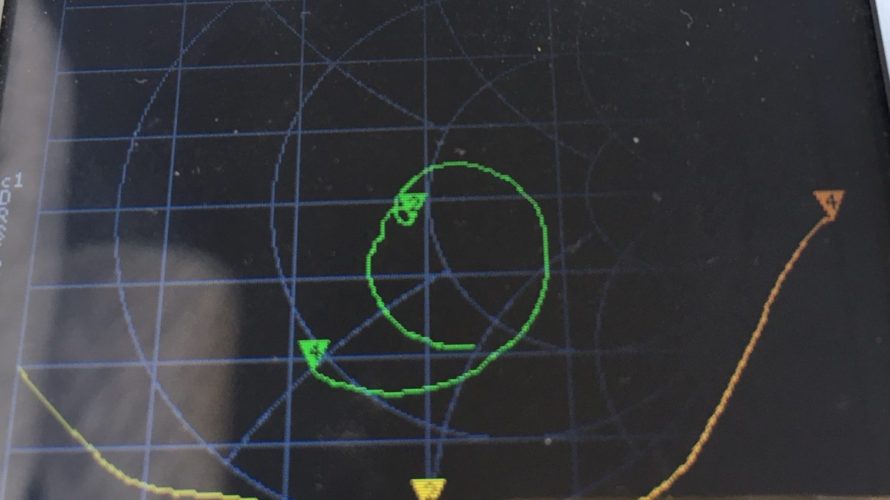

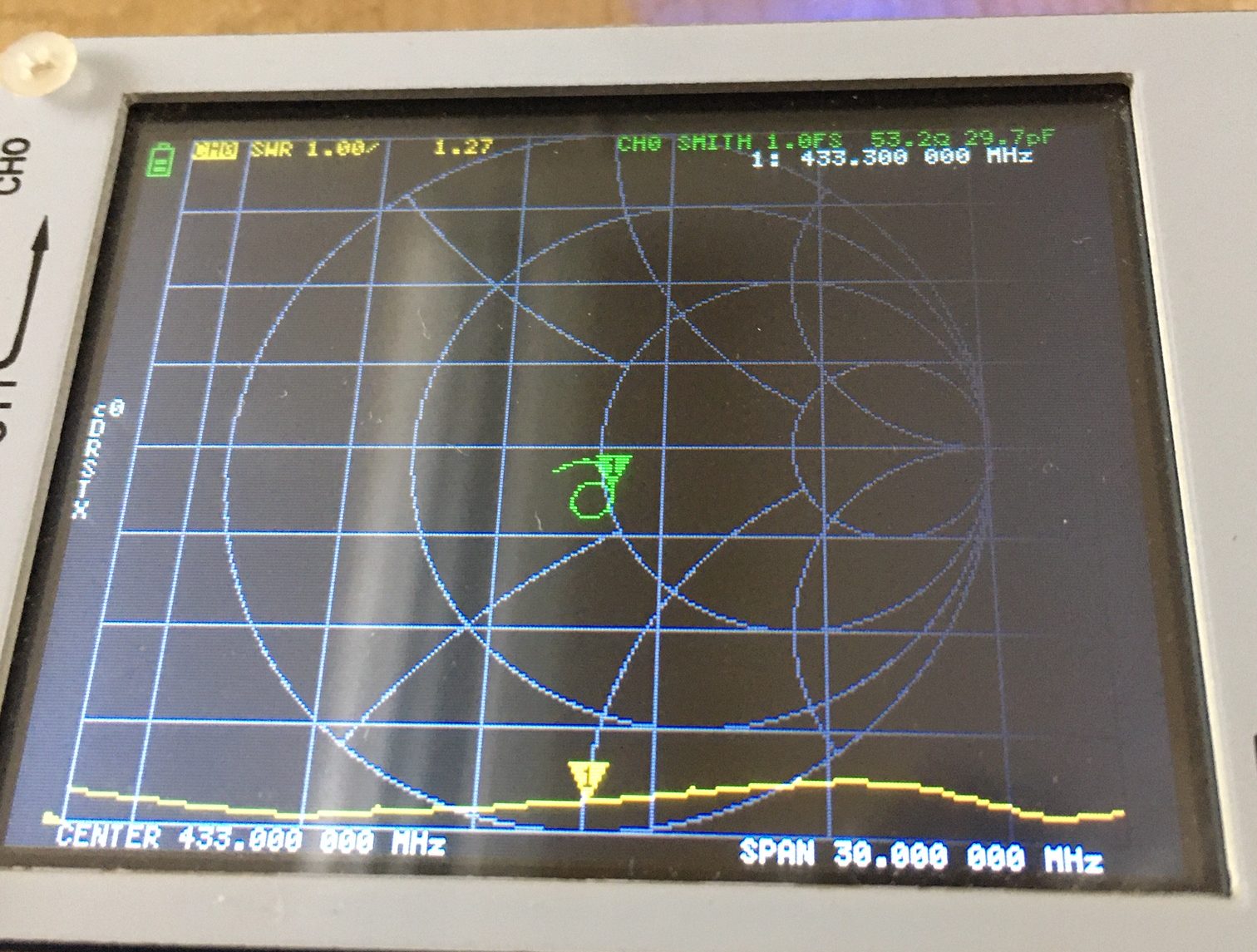

433MHzでは付属の校正用コネクターでSWRを校正しても、変換コネクターを付けての測定は、1:1が1:1.26になってしまいます。

製作したアンテナは 正確な校正値のNanoVNAで測れることが大事です。校正した値はスミスチャートの真ん中の50Ωに位置にいなければ、測定したアンテナはどの値か不明です。

いまさらスミスチャートってなに?

ここでは簡単に、高周波における無線機とアンテナの整合を論理的に計測するチャートと考えてください。

SWRは無線機から出力された信号がアンテナに供給されますが、不整合の部分が無ければ反射せず、無駄なエネルギーが 戻され無い場合SWRが1:1です。1:2になると12%程度アンテナから反射されます。1割程度ならOK!と考えないで下さい。ヽ(`Д´)ノ 戻ったエネルギーはどうなる、大切なパワーICに負荷がかかります。パワーICの寿命を延ばすためにもSWRは1:1に限りなく近くして使いたいです。

SWRを下げる為、アンテナを切ったり伸ばしたり。同軸ケーブルを切摘めたりと、いろいろとチャレンジした方も多いと思います。NanoVNAがあればアンテナを最良の状態にすることができます。

SWR計だけではアンテナの状態が可視化できません。SWRを下げる為に切り貼りのジレンマに陥ります。アンテナアナライザー等があれば、アンテナのインピーダンスがわかるのでスミスチャートから改善点は導き出せます。

まーるい蜘蛛の巣 画面なんだろう?

設定した周波数でのインピーダンスです。アンテナに接続された同軸が無線機につながる交流抵抗値を表しています

NanoVNAはスミスチャートをトレースしますので、概略どうすればチャートの真ん中(50Ω)にアンテナのインピーダンスを引き込むことが可能か想定できます。これらの一連の作業をインピーダンスの正規化と呼びます。そうですスミスチャートは難解な高周波理論を可視化するチャートなのです。スミスチャートはベル研究所のフィリップ・スミス氏が発表する2年前にKDDIの前身日本無線電信(株)の技術者 水橋東作氏がすでに四端子回路をもとに反射係数をインピーダンスに変換する理論を考えていました。

今でもOMさんの中には「水橋・スミスチャート」と言う方を見かけます。

Mr.Smithの使い方とアンテナの正規化

今回は仮にSWR1:2のポイントから正規化する手法を 100+j0、25+j0 と40+j30、40-j30 の4か所から50Ωへ正規化してみます。

ホームページからMr.Smithをダウンロードして正規化の手順を学習しましょう。下記のリンクにSetUpファイルがあります。Mr.SmithVr3.2

https://www.rf-world.jp/bn/RFW14/RFW14D.htm

初歩の使い方は後半に記載しています。(操作のポイント)

正規化の練習

実際のアンテナ正規化の手順はアンテナのインピーダンスをNanoVNAのプロットポイントをMr.Smithへ移行して正規化を行います。とりあえずSWR1:2のポイントを4か所に仮設定してどのように正規化するかチャートで見ましょう

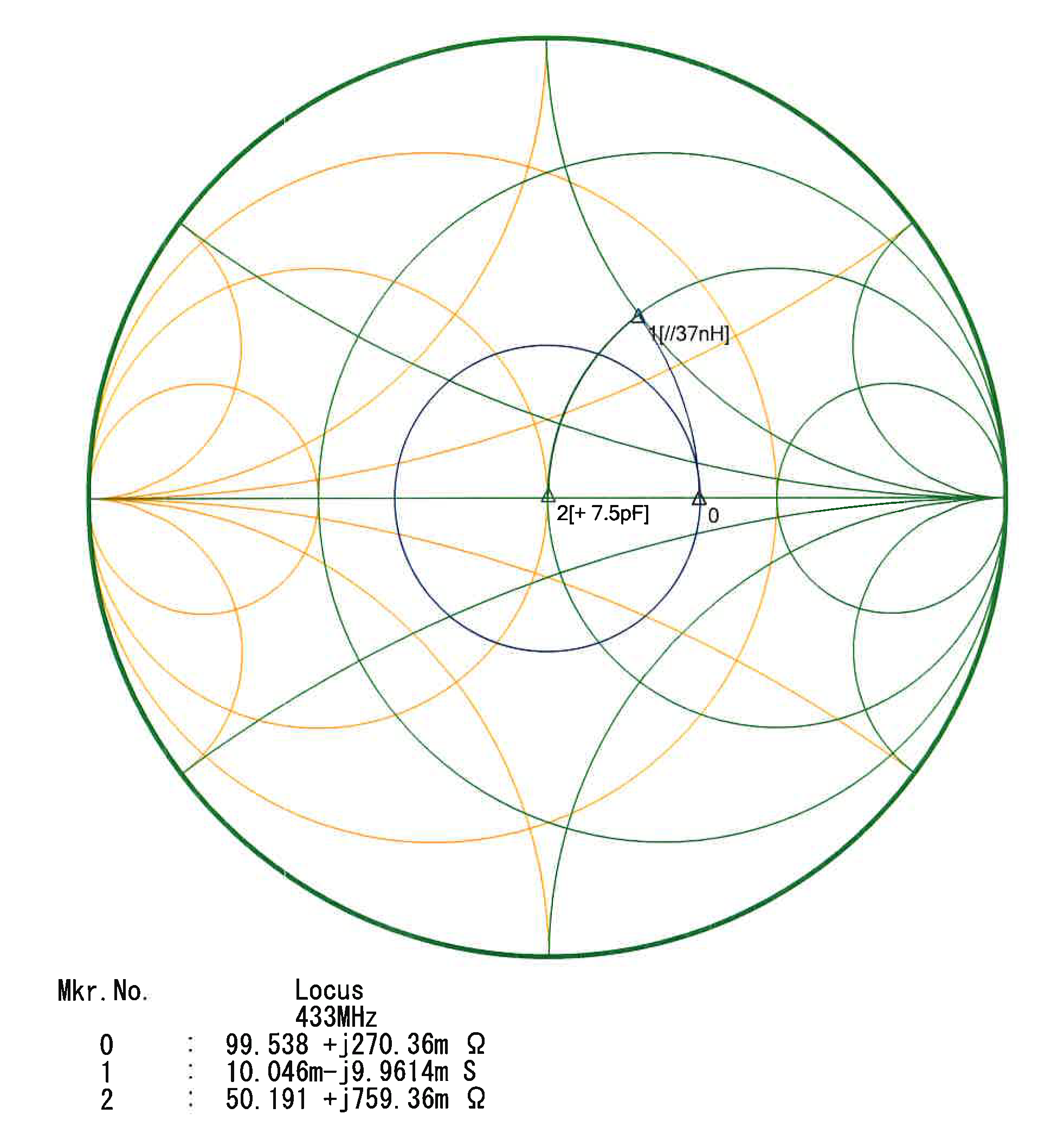

SWR 1:2(100+j0)+j補正

SWR1:2の中央サークルの 右端の0 からスタートします。NanoVNAにはインピーダンスチャートしか表示してはいません。

正規化のLやCは現在の値(正規化前の手作りアンテナ等の浮遊容量や配線のインダクター 含む)に対しての補正値です。

1. 並列補正のLはアドミタンスチャート(橙)上を0→1迄、Lの変化で移動させます。円は∞Ω(左端)を起点とした同心円 。L増加⇒右回りからL減少⇒左回りで調整する(0から並列に37nHでインピーダンスチャート上に移動)

2. 直列補正のCはインピーダンスチャート(緑)で 1→2迄 Cの変化で移動させます。円は0Ω(右端)を起点とした同心円。C増加⇒右回りからC減少⇒左回りで調整する(1から直列に7.5pFで50Ω)

手順 1 100+j0から並列(//)にL追加37nHでインピーダンスチャート上(緑)にのせアンテナに直列(+)に7.5pF追加で50Ωへ

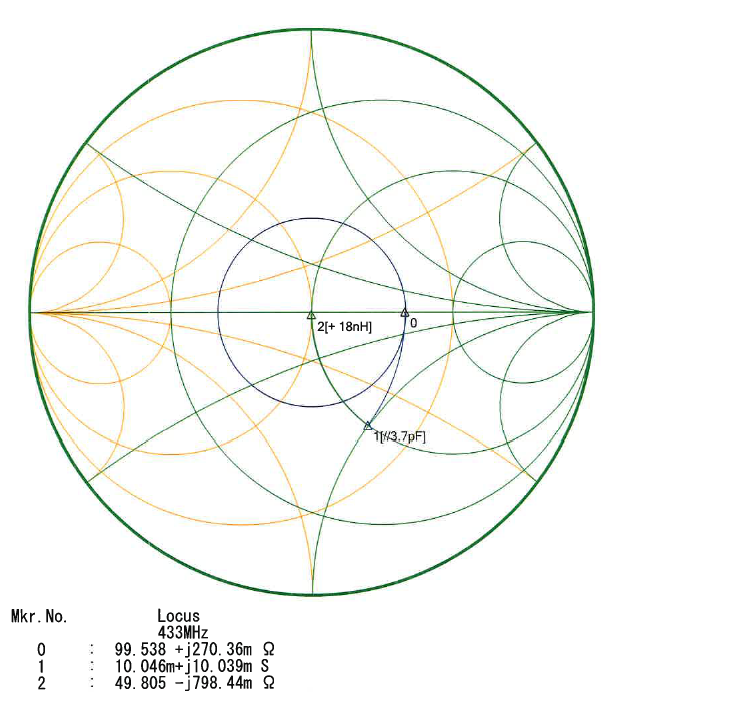

SWR 1:2(100+j0)-j補正

右の0からスタートします。

1)並列補正のCは 0→1 迄 アドミタンスチャート(橙)上をCの変化で移動させます。C増加⇒右回りからC減少⇒左回りで調整する(0から並列に3.7pFでインピーダンス上に移動)

2) 直列補正のLは 1→2迄 インピーダンスチャート(緑)でLの変化で移動させます。L増加⇒右回りからL減少⇒左回りで調整する (1から直列に18nHで50Ωへ)

手順 2 100+j0から並列(//)にC追加3.7pFでインピーダンスチャート上(緑)にのせアンテナに直列(+)に18nH追加で50Ωへ

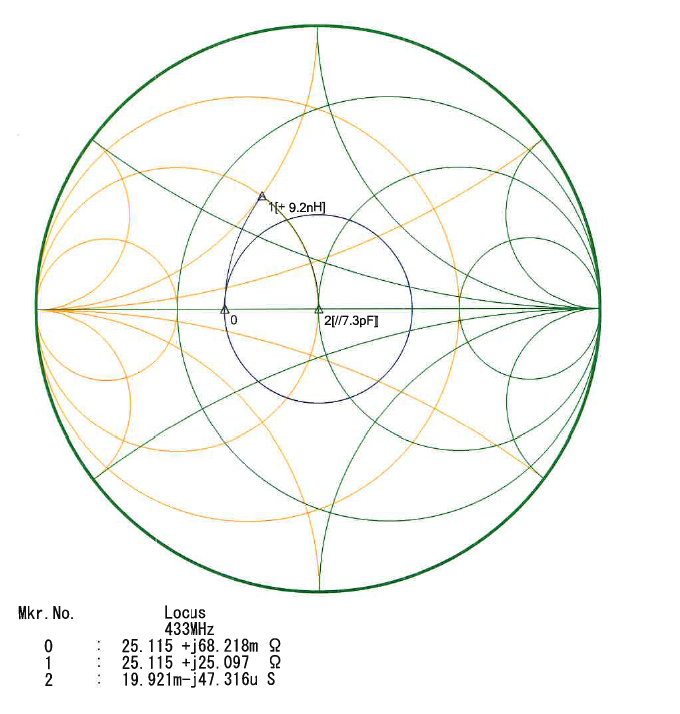

SWR 1:2(25+j0)+j補正

左の 0 からスタートします。

1)直列補正のLは 0→1 迄インピーダンスチャート(緑)上をLの変化で移動させます。L増加⇒右回りからL減少⇒左回りで調整する

2)平列補正のCは 1→2迄アドミタンスチャート(橙)でCの変化で移動させます。C増加⇒右回りからC減少⇒左回りで調整する

手順 3 25+j0から直列(+)にL追加9.2nHでアドミタンスチャート上(橙)にのせアンテナに並列(//)に7.3pF追加で50Ωへ

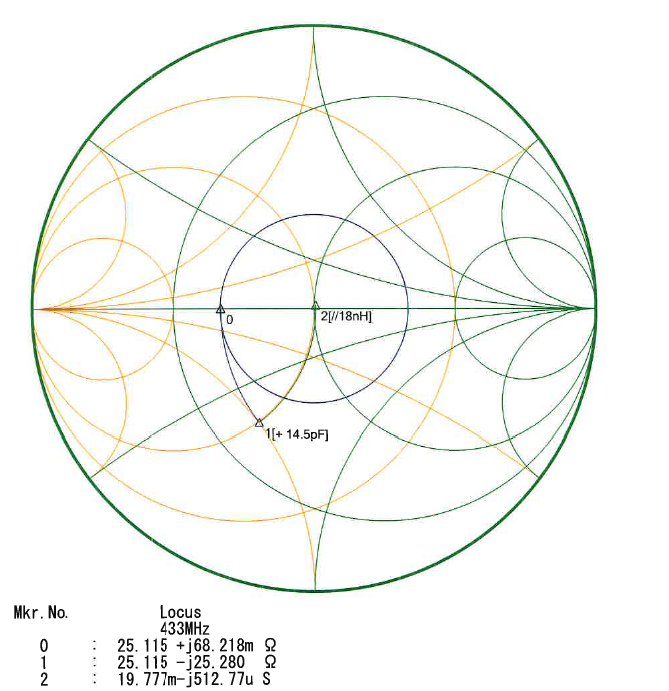

SWR 1:2(25+j0)-j補正

左の 0 からスタートします。

1)直列補正のCは 0→1 迄 インピーダンスチャート(緑)上をCの変化で移動させます。C増加⇒右回りからC減少⇒左回りで調整する

2)平列補正のLは 1→2 迄 アドミタンスチャート(橙)でLの変化で移動させます。L増加⇒右回りからL減少⇒左回りで調整する

手順 4 25+j0から直列(+)にC減少14.5pFでアドミタンスチャート上(橙)にのせアンテナに並列(//)に18nH減少で50Ωへ

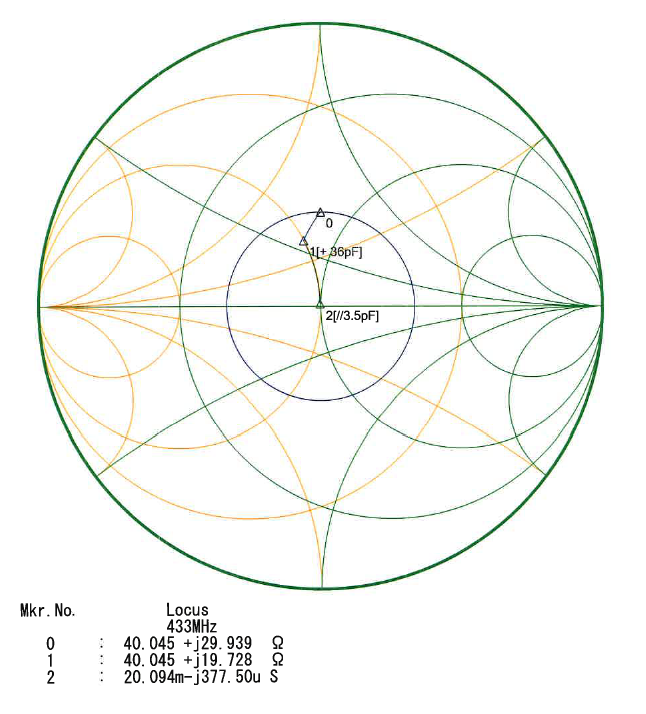

SWR 1:2(40+j30)+j補正(アドミタンス補正)

上の 0 からスタートします。

1)直列補正のCは 0→1 迄 インピーダンスチャート(緑)上をCの変化で移動させます。C増加⇒右回りからC減少⇒左回りで調整する

2) 平列補正のLは 1→2迄 アドミタンスチャート(橙)でCの変化で移動させます。C増加⇒右回りからC減少⇒左回りで調整する

手順 5 40+j30から直列(+)にC減少36pFでアドミタンスチャート上(橙)にのせアンテナに並列(//)に3.5pF追加で50Ωへ

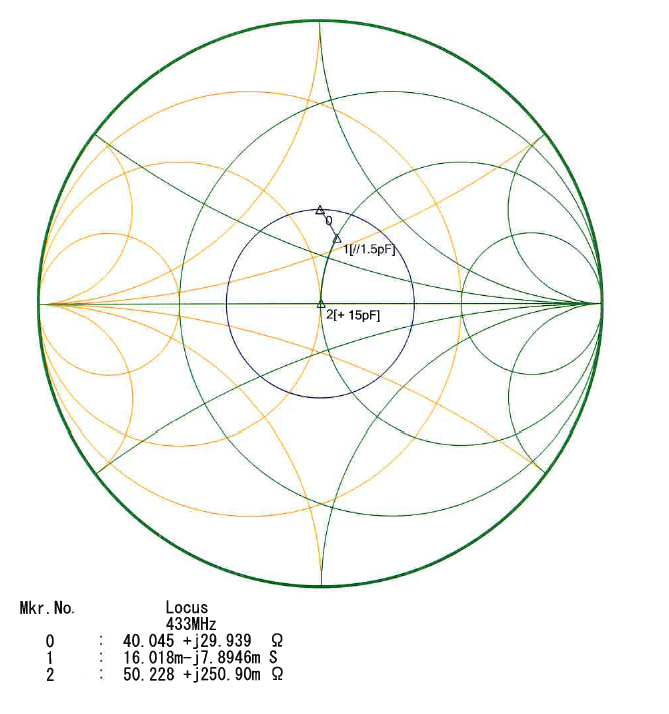

SWR 1:2(40+j30)+j補正(インピーダンス補正)

上の 0 からスタートします。

1)平列補正のCは 0→1 迄 アドミタンスチャート(橙)上をCの変化で移動させます。C増加⇒右回りからC減少⇒左回りで調整する

2) 直列補正のCは 1→2迄 インピーダンスチャート(緑)でCの変化で移動させます。C増加⇒右回りからC減少⇒左回りで調整する

手順 6 40+j30から並列(//)にC追加1.5pFでインピーダンスチャート上(緑)にのせアンテナに並列(//)にC成分15pF減少で50Ωへ

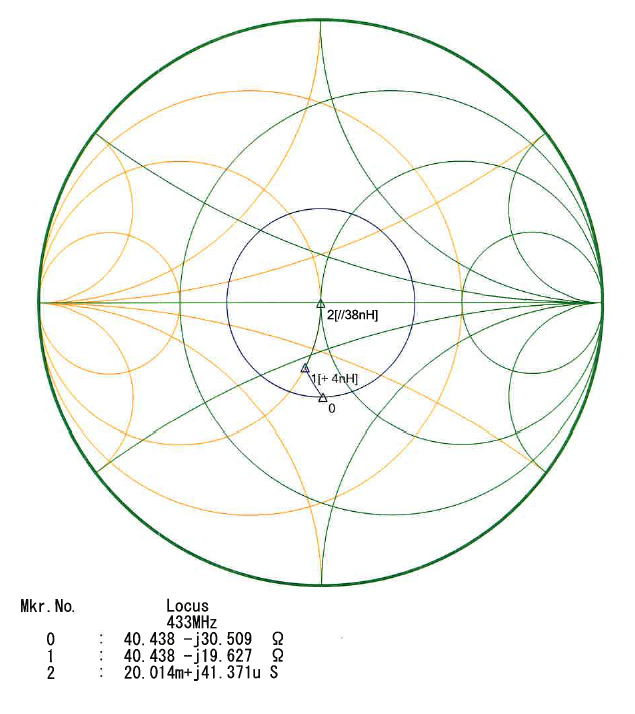

SWR 1:2(40-j30)-j補正(Toアドミタンス補正)

下の 0 からスタートします。

1)直列補正のLは 0→1 迄 インピーダンスチャート(緑)上をLの変化で移動させます。L増加⇒右回りからL減少⇒左回りで調整する

2)並列補正のLは 1→2迄 アドミタンスチャート(橙)でLの変化で移動させます。L増加⇒右回りからL減少⇒左回りで調整する

手順 7 40+j30から直列(+)にL追加4nHでアドミタンスチャート上(橙)にのせアンテナに並列(//)にL成分38nH減少で50Ω

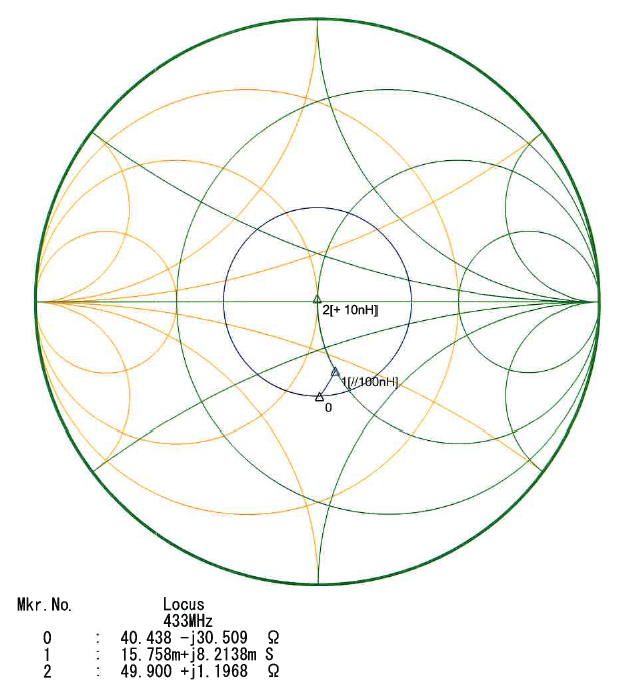

SWR 1:2(40-j30)-j補正(Toインピーダンス補正)

下の 0 からスタートします。

1)平列補正のLは 0→1 迄 アドミタンスチャート(橙)上をLの変化で移動させます。L増加⇒右回りからL減少⇒左回りで調整する

2)並列補正のLは 1→2迄 インピーダンスチャート(緑)でLの変化で移動させます。L増加⇒右回りからL減少⇒左回りで調整する

手順 8 40+j30から並列(//)にL成分100nH減少でインピーダンスチャート上(緑)にのせアンテナに直列(+)に10nH追加で50Ωへ

ここまで進むと気付いた方もいますね。正規化のパターンはもっとあります。

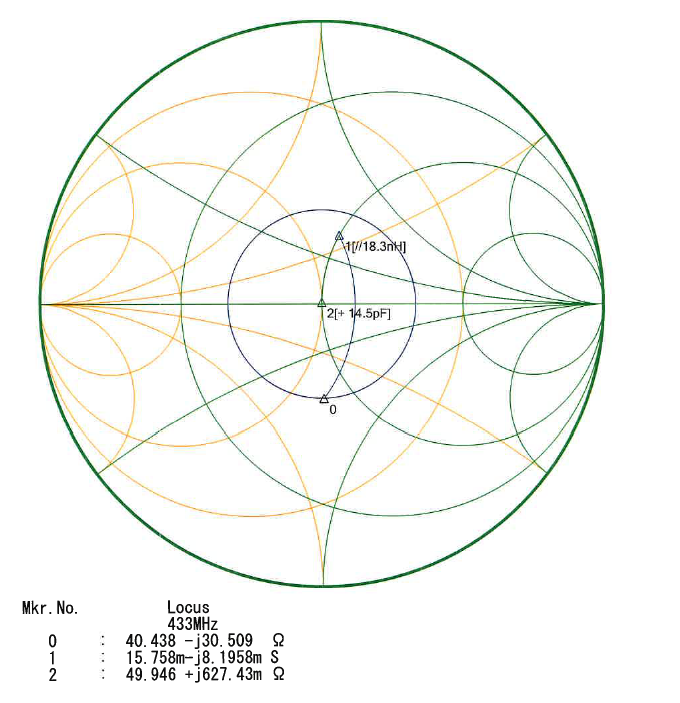

SWR 1:2(40-j30)+j補正(Toインピーダンス補正)

下の0からスタートします。

1)並列補正のLは 0→1 迄 アドミタンスチャート(橙)上をLの変化で大移動させます。L増加⇒右回りからL減少⇒左回りで調整する

2) 直列補正のCは 1→2迄 インピーダンスチャート(緑)でCの変化で移動させます。C増加⇒右回りからC減少⇒左回りで調整する

手順 9 40+j30から並列(//)にL成分減少18.3nHでインピーダンスチャート上(緑)にのせアンテナに直列(+)にC成分14.5pFで50Ω

インピーダンスサークルからアドミタンスへ交差して-j(コンデンサー)補正もありますね

インピーダンスとアドミタンスチャートは+jとーjで2か所クロスしますので 付加する部品の値がシビアな場合は適当な場所で正規化を図ってください。

操作のポイント

1. 並列と直列

整合部と並列に部品を接続はアドミタンスチャート上を移動する。直列に挿入するとインピーダンスチャート上を移動する

2. -jと+j

追加した部品がCの場合-j方向(下側)に移動する。Lの場合+j方向(上側)に移動する

3. 挿入の値

前記の記述の様に挿入した値が大きくなると右に回転、少なくすると左に回転します

測定する周波数と上記の3つのポイントを押さえれば、あなたも立派なNanoVNAユーザーです。

今回はインピーダンスとアドミタンス上からの正規化でしたが、実際はチャート上にあることは稀です。チャート上にない場合はMr.Smthを使って正規化チャートをしやすい場所に移行してください。

NanoVNAからのMr.Smithへの書き換え

NanoVNAの測定値を目安でポイントをチャート上に置くのは納得がいかない方は-j(虚数部を)書き換えてください

例えばNanoVNAで 145MHzでの測定値 65-71.3pFと表示されている場合。実数部はそのままで虚数部は -jの場合 1/ωC で表わせますので 1/(145MHz×2π×71.3pF)⇒1/(1.45E+08×6.28×7.13E-11) で計算されますので -j15.4になり Mr.Smithには65-j15.4と打ち込みます。 計算が面倒な方は えいヤ!でクロスマーカーをチャート上に乗せてください。虚数部が+jの場合ωLとなります

アンテナの正規化で挿入したコイル

144MHz 7ELスタック製作記事 144MHz用7EL×2アンテナ製作(アンテナ製作 第9弾) 参考

Mr.Smith の使い方

1. 周波数とインピダンスの設定

Frequency Sweep のアイコンのクリックを外しスポットとする。測定周波数を設定後で インピーダンス Zo(50Ω)設定

2. マーカーポイントの設定

NanoVNA又はアンテナアナライザーで確認したインピーダンスをマーカー(M)をクリックしてImpedance R+xjを設定

(インピーダンスを打ち込む、又は✛アイコンでチャート上をクリック⇒OKで 0ポイントが決定します)

3. 正規化の作業

チャートをクリックしてImmttance ChartをクリックしてAdmittance Chart を表示させる。

回転をクリックして Series /Parallel Element を設定して Series/Parallel の コンデンサーとコイルの容量を打ち込む

Set/Closeを繰り返し正規化が終了しチャートの中央に呼び込んだらチャートをクリック、SWR CursorをDrawをセット

3. 正規化する値(SWR 1:2(100+j0)-j補正の場合)

1並列補正 3.7pF アンテナ端子に3.7pFをパラレル接続

2直列補正 アンテナ端子と同軸芯線に18nH直列接続することによりSWR1:2の100Ω+0jで正規化されました。

この値は机上の計算値です。アンテナの構造や補正するコンデンサーやコイルの取り付け位置でも大きく変化することがあり。容量が固定化されたコンデンサーをベースとして、手巻きで作られるコイル(空芯)の巻き数や巻き密度で微調整するのがベストと思われます。

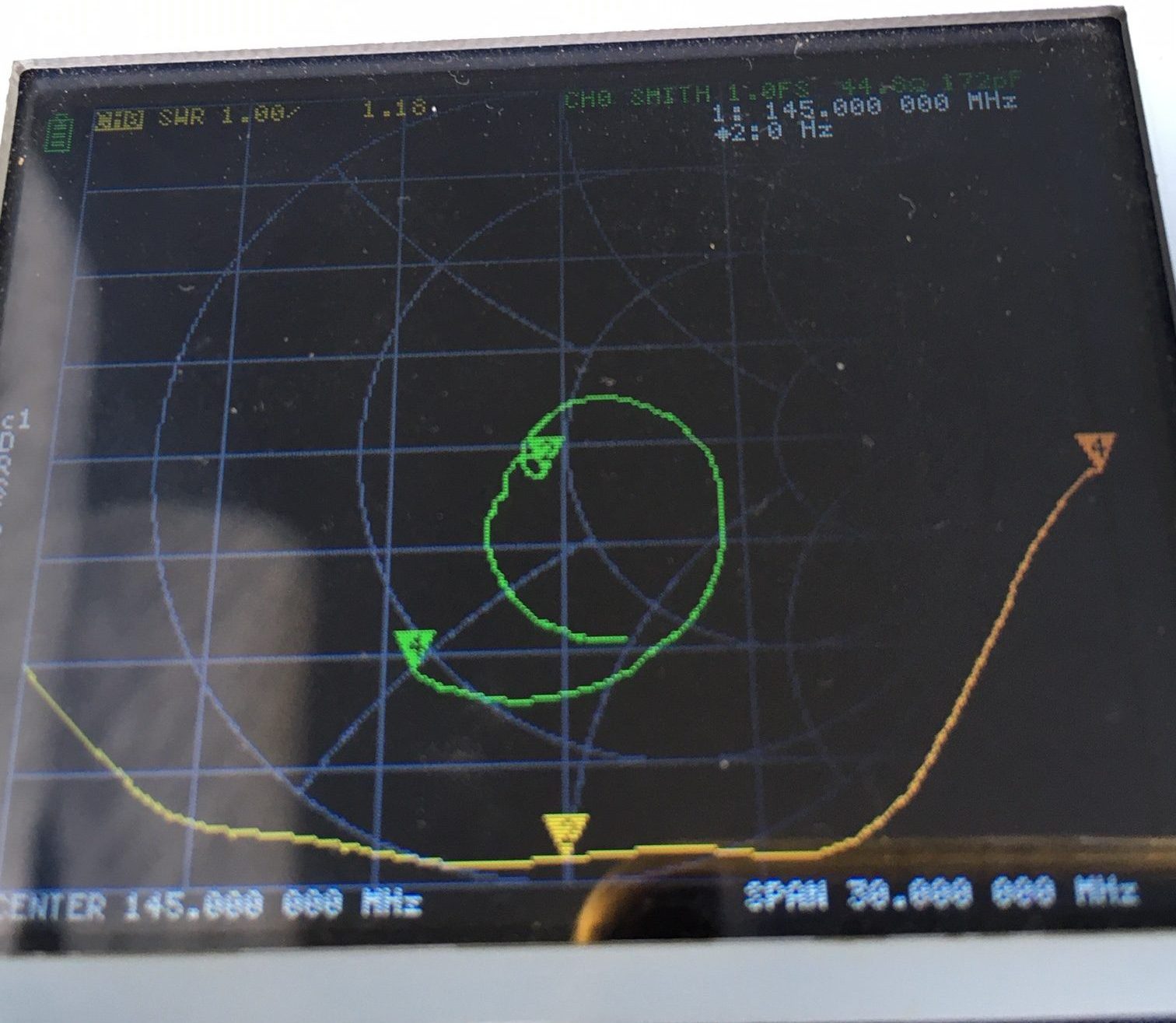

ホームメードのHB9CV 4EL×2

位相給電のフィーダーを延ばしたり広げたりしてSWRを1.2以下にすることが出来た。帯域幅は145±5MHzで1.5以下

参考記事は

144MHz HB9CV 4EL スタック(アンテナ製作 第4弾)と144MHz HB9CV 4EL(アンテナ製作 第3弾)

Smithチャートを使って素敵なアンテナを自作してください。

-

前の記事

CQ山からこんにちは(いわき市/古殿町/平田山 芝山 FS129) 2022.09.28

-

次の記事

デュプレクサの製作 2023.02.03