安積山麓さんぽ(芭蕉碑)

- 2020.03.15

- 安積周辺歴史

どうしても等窮がいた須賀川と比較すると、見劣りしますが郡山にも各所に芭蕉碑が見られます。郡山の芭蕉文学を見直すきっかけになればと思い、苔むした芭蕉碑を訪ね歩きました。

風流の初やおくの田植え歌「奥の細道」

郡山市西の内1-23 三島神社境内

道路より神社の階段を上って右側に「風流の初やおくの田植え歌」の句碑があります。建立者は国文虎風 他の建立と思われる。

三島神社境内は天正16年の夜討川合戦の舞台になった場所で、郡山城の西の丸と言われております。現代「西の内」の地名は西の丸から由来しているのでしょうか?

また三島神社の東側、道路沿いの駐車場の奥には室町時代の種字が刻まれた板碑もあります。西の内地区の中世からの営みを感じます。

キリークの種子が彫られた板碑

閑けさや岩にしみ入る蝉の声「奥の細道」

郡山清水台2-2-11 大慈寺境内 蝉塚

境内の駐車場南の角に建立されています。以前 寺の関係者のお話では大慈寺移転する前は、田村郡にあった碑を移築したことをお聞きしました。

建立者は 佐々木露秀 不孤社中 1798年 建立 句碑の裏側にはびっしりと露秀の碑文が彫られていました。

佐々木露秀は郡山宿の旅籠 佐渡屋を営み、芭蕉亡き後 等窮の弟子、石井雨考たちと交流を重ね郡山周辺の芭蕉碑等に数か所に揮毫しています。

癒しのお地蔵様 2頭身で現代的ですね

-

最近この手のお地蔵さまが増殖しているようです。

雲折々人を休むる月見かな「真蹟拾遺/春の日」

郡山市麓山1-4 麓山神社

郡山市中央図書館の東,麓山公園の小高い丘にある麓山神社北斜面にあります。江戸かな文字で書かれており芭蕉の句とはしらず、子供の頃周辺でよく遊んでいました。

麓山神社の傍らに立つ芭蕉碑 建立者は淡水。建立時期不明。

芭蕉碑の北にある養兎慰霊碑

-

戦前農家の殖産としてウサギの飼育が推奨されその慰霊碑として建てられた「お肉は食さん、毛皮は軍へ殖産?」

周囲には大きな慰霊塔や従軍碑がありますが、芭蕉句碑は大きさでは負けますが、文化的価値は大きいものと考えます。

- この慰霊碑とNHK 放送会館の間には、昔は麓山プールが有り真っ黒になって泳いでいた記憶が有ります。

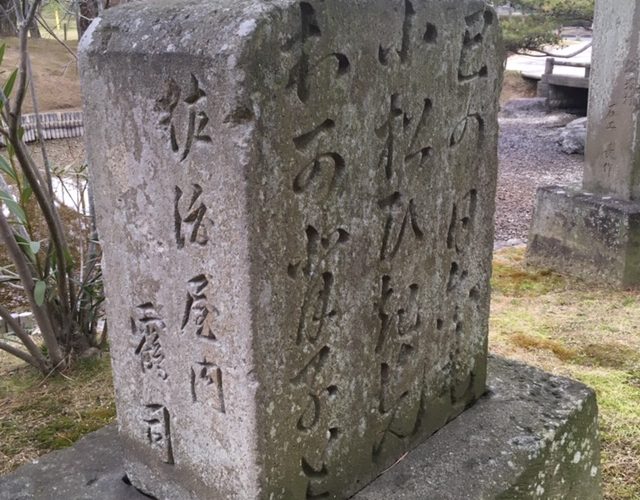

遊女の句碑

麓山公園内

公園北側の池は二本松藩が郡山に作った公園。市内では弁天池という名前で知られています。江戸時代(文化・文政)郡山町が繁栄をしていた時代に建てられた、二十三夜、巳待ち塔なども見られ特に公園内にある遊女の句碑は、当時の郡山での俳句による大衆文学の広がりが感じられます。

「佐渡屋」の遊女鶴司作「己の日にも 小松ひきせん わが背子と」

小松引きとは、正月の初子の日に野山に出て 松の苗木を引き抜いて庭や田畑の端に植えた行事

「水さし 端沼山の おとこへし」あやめ

1820年代は郡山は宿場町として5000人を抱えた大きな町になっていました。市内には文化・文政 時代の句碑や庚塚がたくさん残っています。

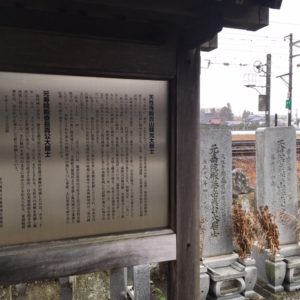

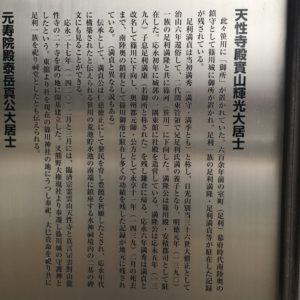

眉はきを俤にして紅粉の花「奥の細道」

郡山市安積町笹川字御前前28 天性寺境内

足利満直公方の菩提寺と言われる天性字。地域の郷土行事「あばれ地蔵」が有名。左にゆるキャラ地蔵、右芭蕉碑

境内右に芭蕉句碑。建立者は半両。建立時期不明

境内入口の両側にはたくさんの如意輪観音が建てられていました。周辺から集められてきたものと思われます

境内入口の両側にはたくさんの如意輪観音が建てられていました。周辺から集められてきたものと思われます

- 芭蕉碑の右にあるキリークが彫られた板碑に花が手向けられていました

笹川公方

公方とは将軍に与えられた称号ですが足利時代(後期)は足利ファミリーを総称して呼ばれています。笹川では足利氏満(鎌倉公方)の子 満直が笹川公方、須賀川では 足利光貞が岩瀬を統治して稲村公方として有名です。

-

天性寺の東、東北本線の、近くには足利公方の墓標が2基立っている。 -

この説明文では笹川公方が足利氏満の弟になっています

ここには近くの一里塚に有った供養塔が移設されていました.一里塚供養碑の反対側にはたくさんの庚塚と墓石が並んでいます

-

中央左は一里塚跡供養碑

安積町は芭蕉が通過した町です笹川周囲には板碑が沢山ありこれらを探すのも楽しみです

室町初期と思われる早来迎阿弥陀三尊が熊野神社の裏にポツンと阿弥陀三尊が・・800年の歴史を感じる石仏ですね。

高石坊石塔婆群も近くにあり(北側200m)安積山麓さんぽ(道しるべ)で紹介しています。また足利幕府最後に軍事的に作られた館(東館)も、熊野神社から東300mのところにあり、見て回る遺跡が沢山あります。安積山麓さんぽ(駅前さんぽ 安積永盛駅)

熊野神社東の佐藤様宅には大きい阿弥陀三尊があります。ぜひご挨拶して見られてください

さざれ蟹足這い上る清水かな「続虚栗」

田村町栃山神西189 栃山神不動尊

栃山不動堂の右側斜面にひっそりと建っています。

大河原低室 建立 この句は個人的に好きな句です佐々木露秀建立ともいわれる。

救民碑

天明3年から始まった大凶作に対して、小名浜代官 陰山外記が領民を飢餓から救う為に、幕府の許しを得ず切腹覚悟でお蔵米を放出して、餓死寸前に陥った栃山神の人々を救済した。(代官様は何故か悪代官のイメージが有るのですが、良い代官様もいるのです)

現代はお上に忖度するの代官様がマスコミで連日取り上げられています。陰山外紀の様な代官様の出現を待っています。

-

不動堂の左に救民を救った徳を称え 寛政6年に建立

先ずたのむ椎の木もあり夏木立「幻住庵記」

西田町三丁目清水堂 阿弥陀堂

阿弥陀堂の右側に立つ芭蕉碑。

-

昭和2年彫られた句で読みやすい、芭蕉の字もすぐわかりました。 三本木菅直恵 建立

阿弥陀堂の左側に立つ庚申塔

- これもまたアニメに出て来るような青面金剛像、恐くないですね。

ここで気づいた事なのですが芭蕉の句碑は神社仏閣の右側に置かれているのは偶然なのでしょうか?大慈寺のみが左にあるようです。移設の為?

桜がり奇特や日々に五里六里「笈の小文」

片平高森地区

-

右側が芭蕉句碑

芭蕉碑の西へ数百mに旧高森自衛隊射撃練習場が有ります。ここは明治時代安積疎水を指揮した中條政恒が安積疎水の構想を練ったと言われる出馨山です。現在自衛隊の管理地で立入禁止となっています。「残念!」

-

防衛省管理の敷地です以前は自衛隊の射撃訓練所として使われていました。

石阿弥陀と言う地名が、この芭蕉碑の北1.5kmのところ、日本電産(旧コパル郡山工場)の裏側にあります。鎌倉時代(弘安8年)の記銘がある通型阿弥陀三尊です。

-

阿武隈川沿岸でない場所にも沢山の中世石仏が点在します。特に石阿弥陀石仏は形が良く、時代も古く彫もはっきりしている貴重な石仏です。

岩瀬と安積地方には全国的に種子型以前の浮彫阿弥陀三尊が多数見られます。浮彫阿弥陀三尊のリストを見て探してください。

安積山麓さんぽ(道しるべ)

湖や熱さをおしむ雲の峰「笈日記」

湖南町中野飯が森

郡山から県道6号線を三森トンネルを抜け県道67号線(諏訪峠)への分岐点を中野地区に入ります。分岐点からすぐに右側の土手の上に句碑が立っています。道路の端に気を取られ土手の上を見落としていました。

中野地区の梅花藻

梅花藻とは金魚草です。この地区の小川に群生地が有り5月から6月にかけて可憐な花が咲きます。中野地区の県道6号線左側にある案内板。

川一杯に咲く梅花藻

-

小さな可憐な花です

中野大仏

中野地区の東光寺には東北最大の座像があります。正式には木造阿弥陀如来坐像、近くには天然記念物の大ケヤキが有ります

-

阿弥陀如来座像

阿弥陀如来座像が安置されている阿弥陀堂 -

お堂の前にある大ケヤキ

中野郵便局の先に山林引戻し顕彰碑を見つけました

明治維新のドサクサに湖南地区の入会地を明治政府が国有化した(強制取り上げ)。引戻しに数十年の裁判闘争があった事が書かれていました。

-

このような顕彰碑はどんどん増えて欲しいと思います。

このうみに草履をすてん笠しぐれ「熱田物語」

湖南町福良谷地山公園

雪山 他 建立 と思われ、地元の人に聞取り調査し会津バス福良営業所の北側( 野陣山の山頂にあるとの情報をつかみ早速出かけました)

道路沿いの急登の小山を上り詰めると頂上に!

頂上で一休み、汗を拭いていると!お尻の下に「はせお」の文字

-

「せ」の字ははっきり読めます

句は消えかかっていますがなんとか読めるか!

「此のうみに」が読めました句碑面が上を向いてい倒れているので、風雪の劣化で本当に休み石になってしまいます。早急な復旧を望みます。

千手観音

近くには戊申戦争時に新選組の病院として使われた千手院が有ります。

- 堂の中には木造千手観音が有りますが、残念ながら黒塗りの厨司に収められている為にお姿は見ることは出来ませんでした。

-

千手観音堂の正面にある夫婦モミ。県指定の記念物です

六地蔵

湖南小中学校前の食堂隣にある三代一里塚近くに、宝永元年に作られたと言われる六面地蔵菩薩がありました素朴でいいですよね。

-

300年前に彫られている割にはしっかり残っていました。ちょっと気付いた事ですが、湖南には中通りに多く見られる如意輪観音信仰(一九夜講)は少ないようです。

一里塚

六地蔵の隣の食堂に三代の一里塚が有ります

湖南地方ではかなり有名な一里塚です 安積山麓さんぽ(道しるべ)

戯曲「鼬」真船豊の生家

福良の郵便局のはす向かいにあります、どこにあるのかな?と探したら、しっかり真船豊「鼬」と蔵の壁に書いてありました

-

「なあ おしま 生まれ故郷ほど清々することはねぇなァ」鼬より

郡山市の文学者は 安積中や安積高校OBが主流ですが、湖南町の文学者は真船豊と諏訪三郎は有名で、作品も気になるものが有ります。湖南の風土が独特の作品を生む土壌があったと感じられます。

馬入り地区の水芭蕉群生地

口留番所跡(会津藩が設けた関所)の近くにある水芭蕉の群生地。この近所にも梅花藻の群生地が有ります

地域信仰

湖南地区には地蔵菩薩や弘法太師、はてまた子母澤寛がモデルとした「座頭市」までたくさんの民話信仰が語られています。(西白河郡西郷村にも同じ「座頭転ばし」があったような・・・・)

湖南地区は冬期間は雪に閉ざされているため、地元の民話が長く伝えられ今にに残されたものと思われます。福良地区や中野地区を中心に沢山の「昔話」が残っているようです。郵便局にパンフレットがあったので頂いてきました。

ほかにもある芭蕉句碑

このほかに田村神社に「風流の初めや奥の田植え歌」の句碑が本殿右の登り口にあります。 また最近発見された「安積山帷子干して通りけり」の句碑も郡山市内の安積国造神社の境内に建てられました。

最近建立の句碑は話題になり碑文もしっかりしていますが、江戸時代からの句碑は風化が進んでいます。開発の「魔の手」が忍び寄る前に残された歴史遺物を保存されるよう期待します。

おまけ

湖南町に来たらぜひ布引高原へ行ってみてください。家族ずれで行く場合外せない場所です。

福良から先に進むと布引山の案内板がありますので、簡単に行くことができます。

是非ご家族でどうぞ、ただしクマ出没の看板が至る所にあります。

ご注意ください!!!

-

前の記事

無線テクニカル工房(アンテナ製作 5EL八木 2m) 2020.03.02

-

次の記事

安積山麓さんぽ(古墳・墳墓・摩崖仏) 2020.04.15