VU移動運用のアンテナと電源

- 2021.09.22

- EHL工作室

EHLの工作室

アマチュア無線の山岳移動を始めて4年が経過します。その間の体力の衰えとさらなるチャレンジとの葛藤で担ぎ上げ設備の遷移を技術的なポイントを踏まえ紹介いたします。

電離層やHighTecデジタル技術に頼らず遠くに電波を飛ばしたい!高い周波数は山に登っての通信が最短。その中での挑戦はアンテナを多素子に!ハンディ機から10W機に!電池運用時間を長く!体力に反比例して欲求は増すばかりです。

黎明期の移動(ハンディと手持ちアンテナ)

当初は2mハンディ機5Wを2エレのHB9CVにつないで福島から富士山まで飛んだ!と喜んでいました。

しかしハンディ機の弱点は熱に弱いことです。手持ちで使えばよかったのですが、①無線機 ②アンテナ ③Log 手が足りない。よってハンドセットマイクで使用の為、ハンディ機のRFモジュールはあっけなく昇天。

ハンディ機の修理は老朽化した目には細かすぎ、交換部品もなく 現在引き出しの隅にお隠れになっています。

その結果ハンディ機は1W以下の運用でPAをつないで使う、という学習をしました。PAアンプのモジュールであれば目がかすんできていても修理はまだ大丈夫です。

430MHzで2000円程度のパワーモジュールで10W以上のパワーが出ます(M57704を使用)

10Wになると消費電流は3Aとなりますのでリチウムイオン電池の登場となります

PAを動かすのにはこの程度の電源が

初めは5Ah 4本直列の2本並列接続(4S2P)16.8Vを降圧レギュレーターで13.8Vに変換 運用時間は3時間が限度ですね😢CQはあまり出さない。ローカル局とはLowPower m(__)m と せこい運用です。

しかしリチウムイオン電池の泣き所は放電が進むと、何の前触れもなく保護回路が動作してプツンと電源が切れてしまいます。そうなるとさらに大容量へという悪循環が始まりました。

時として悪天候の日には車からの運用

車でも使うのはバッテリーです。調子に乗って運用を続けると!( ;∀;)エンジンがかからない。通りすがりの車に 🙇バッテリー貸してください🙇・・・

と言う事で 車の運用も 4S8P 20Ah(300Wh) のバッテリーパックからになります。

体力を奪うスパイラルが始まりました

アンテナも2mは7EL×2 430MHzは10EL× 2。挙句の果ては17EL×2 と体力の限界挑戦の移動運用でした・・・・4年前は体力があったんですね。

さらなる高所に

当初は移動運用する山は 500m程度の低い山でした。ハイキング程度の登山で登っていましたが、遠くに電波を飛ばしたい!やっぱり高いところへ! 1000mを超える山になると大きなアンテナや、重いバッテリーは一挙に体力を奪います。登山の途中アンテナが木立に引っ掛かり、そのまま滑落!!!冗談では済まされません。

山岳運用のアンテナの必須事項

- 軽くて簡単に持ち運べるアンテナ(リュックに装着できる限度のおおきさ)

- 山の上での組み立て作業の発生しないアンテナ

- コンパクトで利得があるアンテナ(組み立てはワンタッチで撤収は迅速に。運用途中の降雨や落雷は人命を左右します)

簡単にセットアップ可能なアンテナ!を目標に冬場のOffシーズンに製作するぞー!

HB9CVアンテナ

八木アンテナより利得がありブーム長も短い。

2mの2EL HB9CVは使っていましたので、最大許せる大きさでアンテナ組み立てはワンタッチ!こうしてできたのが2mのHB9CV4ELスタックです。

2m HB9CV4EL×2 製作記事

http://nobuyuki-lab.com/2020/09/19/post-2045/

これでは2000m級の登山は大変です。移動を考えるともう少し改良の余地はあります。

430MHz HB9CV 5EL/7EL×2 製作記事

430MHzのアンテナであればどこでも一緒に出掛けられます。

5EL製作記事 http://nobuyuki-lab.com/2020/11/09/post-2201/

7EL製作記事 http://nobuyuki-lab.com/2021/01/14/post-2378/

430MHz5ELスタックと7ELスタック

こんな感じで山登り

430MHz7ELは吾妻山系の一切経山(1949m)に同伴しました。やっぱり高い山は遠くまで飛んでいきます。ビームアンテナのメリットは必要なところにピンポイントで飛んでいきますので、高い山に行けば一層その良さが発揮できます。CQ山からこんにちは (福島市 一切経山 FS-174)

現在は430MHz・7EL×2と1.2GHz・20EL Singleがスタンダードになりました。アンテナGainは10dB程度あれば良しとしましょう。

これを背に小脇に2mの4EL×2のアンテナ とポールを持って山に入ると「何?をやるんですか?」との質問を必ず受けます。「アマチュア無線の実験です!」と言うと、「ふぅ~ん?」。理解されないのは当然ですが、多分 変質者の仲間と思われているんでしょうね。

移動のスタンダードは430MHz 7EL×2

見てくれもよし。そこそこのGain、とりあえずの及第点でアンテナ製作は一休みです。

リチウムイオンバッテリー

最近はリチウムイオン電池が主流になってきています。軽い!エネルギー密度が高い!言う事なしですが、放電終止が制御ICで行っているため、いきなり・・・・沈黙。それも送信中。電波の出ない無線機に独り言が続きます・・・が!それよりも相手局が心配してます。

電圧モニターで出力停止する電圧を頭に記憶する必要があります。(表示はデジタルがGood) 10Vまで下がったら予備のバッテリーとパラ運転です。もう観客がいない独演会もなくなります。

電源の軽量化

リチウムイオン電池は セル電圧が3.8V、満充電で4.2Vです。何のためらいもなく4本シリーズ(4S)で16.8V 降圧レギュレーターで13.8Vに降圧していましたが、最近の無線機は低電圧で動作するものが多く 4Sの供給電圧範囲 16.8V-13.8V。無線機の電源は13.8Vですから、3V 近く熱にするのは無駄使いです。又いきなりの電圧停止も1セル当たり2V以上高くので(^^♪もったいない。(^^♪もったいない。

4S電池パックの場合は満充電で降圧レギュレーターで3V Loss。放電停止が約 12Vになります。 3S電池パックでは降圧レギュレータなしで12.6V Loss なし。放電停止電圧は約 9Vです。電池が軽くなり、降圧レギュレーターも廃止するので発熱もなくなります。

ほぼ同容量(3000mAh)のリチウムイオン電池を比較すると

「CanType18650」と「ポリマーソフトパックType」で想定して 18650(2P4S)220gに対してポリマーソフトパック(2P3S)145g 比較で75g軽くなり使用時間も長くなる。無線機も12V以下で使用ですから壊れる危険も少なくなります。

最近の無線機は10V程度の電源電圧でも出力は低下しますが十分動作します。低下した分はアンテナ利得と登山の高さでカバーできます。

ポリマー12Ah 4P3S 130Wh と18650 10Ah 4P4S 144Whの電源

重さは 左 ソフトポリマー 600gに対して 右 18650Type 900g その差300g 飲みかけの ペットボトル1本の重さが軽くなります。ソフトポリマーのケースは100円shopで購入

出力レンジは ソフトポリマーパック(3S) 9V~12.8V CanType18650(4S) 12V~16.8V(但し13.8Vまでは降圧レギュレーターで発熱)

3Sで使用がベストです

余すことなく電池を使い切る

さて以前YuTubeでシリーズ構成の多セル電池パックを解体して数十本チェックして2本不良。(^^♪もったいない との投稿にSTOP!の記事を投稿いたしました。

リチウムイオン電池を再使用 参照 http://nobuyuki-lab.com/2021/07/21/post-2710/

シリーズ構成の電池パックはセルバランスが崩れやすく、メーカーでのサイクル寿命は500サイクルの充放電での容量補償は75%程度です3000mAhが2200mAhになってしまうと言う事です。対策はどうする。

電池の充電終了電圧と電流をモニターする。

電池終了電圧は保護回路で決定されます。普通 4.25V程度です(保護ICによって50mV刻みに設定されています)

充電終止の保護電圧が不明な電池パックは充電電流を監視して0.02C(3000mAhの場合60mAの充電電流)を充電終止としています。

これ以上高い電流で充電が停止した場合は、シリーズのどれかのセルの電圧がズレています。充電終止電圧は低くなります。この状態で放電すると今度は高い電圧で放電停止することになります。セルの電圧バランスがずれることは、容量も取れない、寿命も短くなると良いことはありません。

ちなみに充電終了電圧が3S(3直列)の場合、充電終了電圧が0.25V低い(12.75Vに対して12.5V)電圧で充電終了した場合80%程度しか充電されない場合があります。

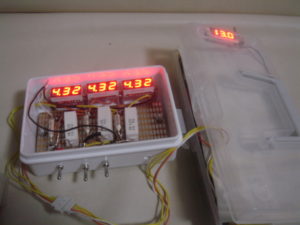

セルの電圧バランスは充放電を重ねる毎に少しづつずれていきます。定期的に充電終了電圧をチェックしてセル電圧チェッカーで補正してやると電池も長持ちします。

放電終止時(出力停止)と充電完了時(満充電時)にチェッカーで電圧をそろえると ほぼ定格容量は保証できます。(バラつき±5mV以内であればOK)

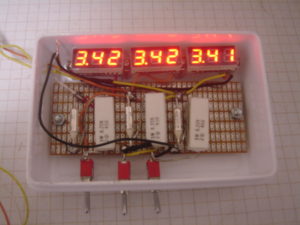

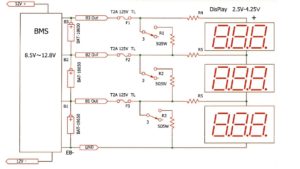

回路図

R1.2.3は電圧降下用のセメント抵抗5~8Ω 0.5から1A近く流れますので5W程度必要です。 R4.5.6は保護用の抵抗です電流は少ししか流れないので1kΩ以下で結構です。Fuse の場合はリードTypeにしてください。金属皮膜抵抗0.2Ω2W程度でもOK。

電池パックからはセルの端子から4本のリードを引き出し、中継コネクターで治具に接続します。

設備は揃った移動運用開始

電源は12Ahと6Ahの2Setをもって行けば終日電池の心配をせずに済みます

移動運用のアイテムが出来ましたらこれからも、公開いたしますのでご期待ください。

福島県中央部の山岳移動運用のリンクは下記のサイトを参照してください。 「山からこんにちは」CQ山からこんにちは(郡山市 大将旗山 FS-065)

-

前の記事

リチウムイオン電池を再使用 2021.07.21

-

次の記事

Nano VNA は何が見える NanoVNA活用 2021.12.10