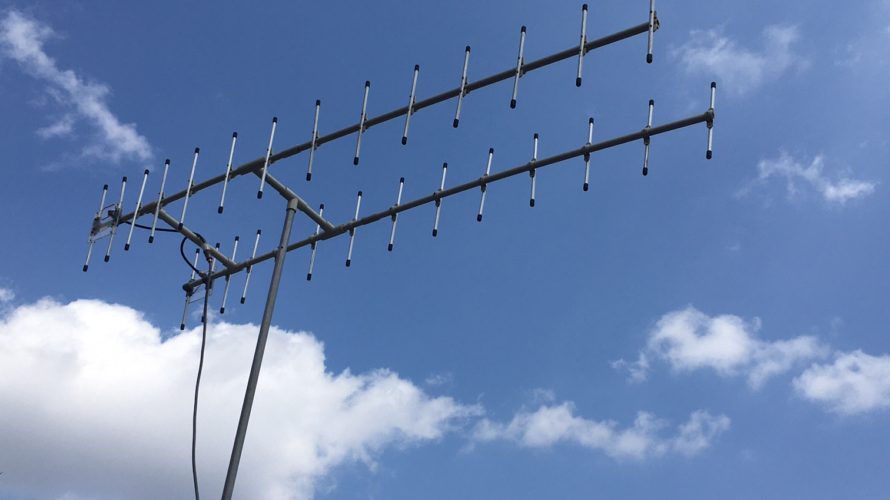

430MHz 移動用14ELスタック(アンテナ製作 第8弾)

- 2021.04.16

- EHL工作室

福島からのアプローチではどうしても都心への交信が。一発で拾い上げてもらえない😢。混信のせいもあるが150kmを超える距離になると・・・・今一つ物足りなさを感じていました。

5ELのスタックから7ELのスタックでもまだまだ・・・・留まることのない欲望に遂に14EL HB9CV スタックです。

7ELスタックの導波器2本の間隔を詰めて導波器7ELをつぎ足しです。チョイ足し加工ですが効果覿面14EL×2の威力は相当なものでした。

参考記事 430MHz HB9CV 7ELスタック (アンテナ製作 第7弾)

後日 白河近郊の甲子高原に移動運用しました。結果は首都圏、千葉京葉沿線、埼玉南部、呼べば答えるCQの応答率もかなりの成果。 この日は準備した 2m運用は電波を出さずに終了いたしました。

7ELスタックからの改造ポイント

-

10EL以上を目標として、車での移動運用はスタンダードの 7EL×2を14ELとする。

-

設営は短時間で撤収も素早く 3分以内での設営を目標とする

-

可能であれば4枚のブームエレメントがリュックで運べる?(ちょっと無理かも)

製作材料

- エレメント 9φアルミパイプ(7ELと同じもの)

- エレメントホルダー 電気工事用 隠蔽パイプ固定用の両サドル S-14

- ブーム 〃 隠蔽パイプ VE-14J2

- 連結パイプ 〃 中継パイプ PVF-14J

- スタック結合 〃 T分岐パイプ VET-16J(ブーム取付はPVF-14Jで太さ調整)

- ブーム固定 〃 隠蔽パイプ VE-16J2(1/2λ間隔とするスタック結合用)

エレメント切断加工

7ELの製作は 30MHz HB9CV 7ELスタック(アンテナ製作第7弾)参照

- 反射器 305mm 間隔(87mm)

- 輻射器 295mm 間隔(80mm) ⇒(86mm)

- 導波器 1 285mm 間隔(100mm)⇒(110mm)

- 導波器 2 275mm 間隔(120mm)⇒(120mm)

- 導波器 3 270mm 間隔(153mm)⇒(130mm)

- 導波器 4 265mm 間隔(195mm)⇒(140mm)

- 導波器 5 260mm 間隔(140mm)

- 導波器 6 255mm 間隔(150mm)

- 導波器 7 250mm 間隔(150mm)

- 導波器 8 245mm 間隔(150mm)

- 導波器 9 240mm 間隔(160mm)

- 導波器 10 240mm 間隔(160mm)

- 導波器 11 235mm 間隔(160mm)

- 導波器 12 235mm

1~7は 7ELスタックのオリジナル、導波器3と導波器5の間隔は14EL用に変更。組み立て全長は1.76m。

エレメント加工

切断した9φのエレメントの中央にエレメントホルダーを取り付け 7本×2=14本 製作

ブーム連結バー

隠蔽パイプ VE-16J2を1/2λ間隔とするスタック結合とポール取付用バー

アンテナ合体

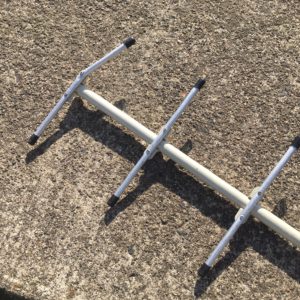

前に製作した7ELのHB9CVに追加で7ELの導波器を結合!!(夏場になると隠蔽パイプが自重で曲がるので12mmのアルミパイプで補強します)

全景は・・長い!!

移動運用大丈夫?

この長さでも分割すれば軽乗用車の後部座席又は後部収納部に収まります。

この大きさでリュックに括り付けて山に登れるか?大きな課題です。それでも以前に製作した20EL×2と比較してかなり小さめです。

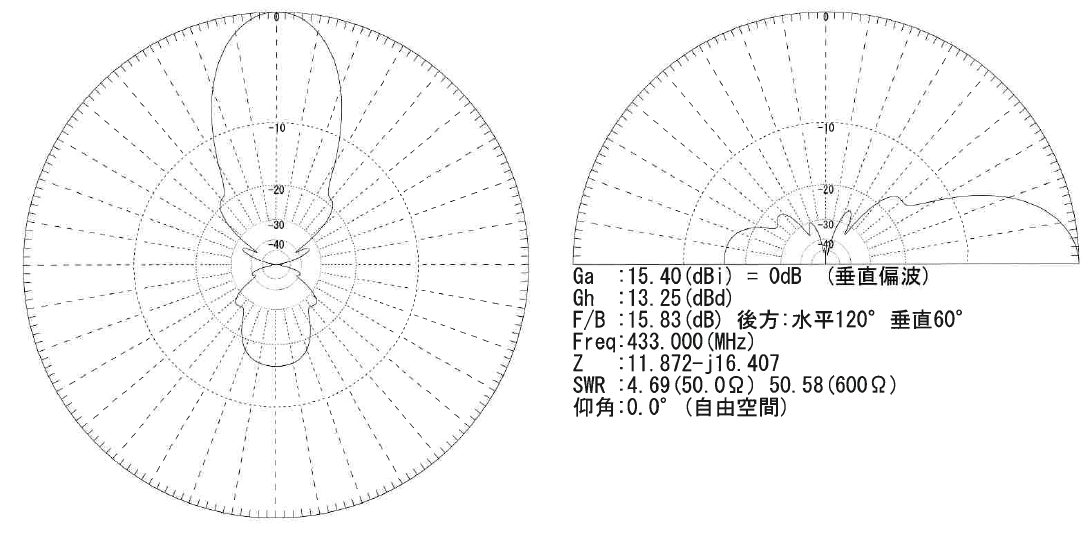

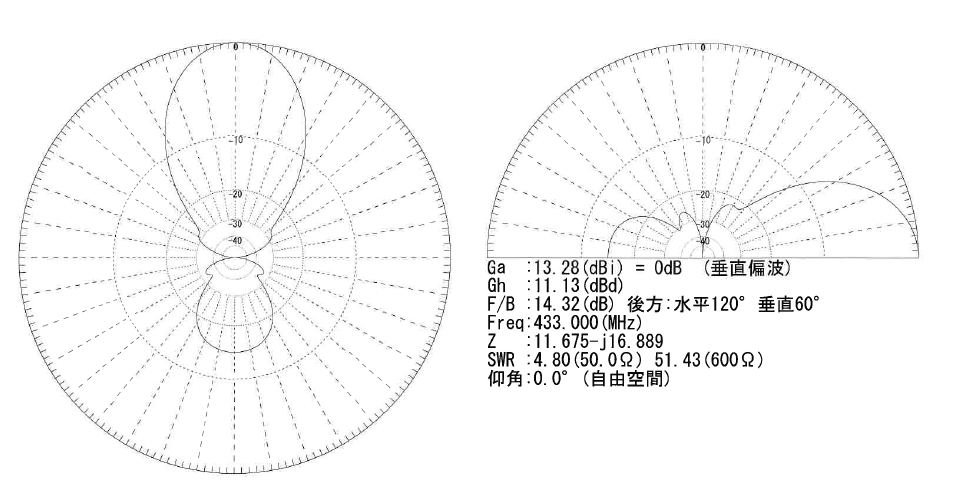

MMANAでシュミレーション14ELスタック。そこそこのビームパターンですね

7ELスタック時のGainは 13.28dB FB比は14.32dB

7ELSingle(11.63dBi)→7EL×2(13.28dBi)→14EL×2(15.4dBi)

目標3dBのUP!!。う~ん(;^ω^) なかなか倍にはならないもんですね。パターン間隔などもう少し追い込みが必要かもしれません。

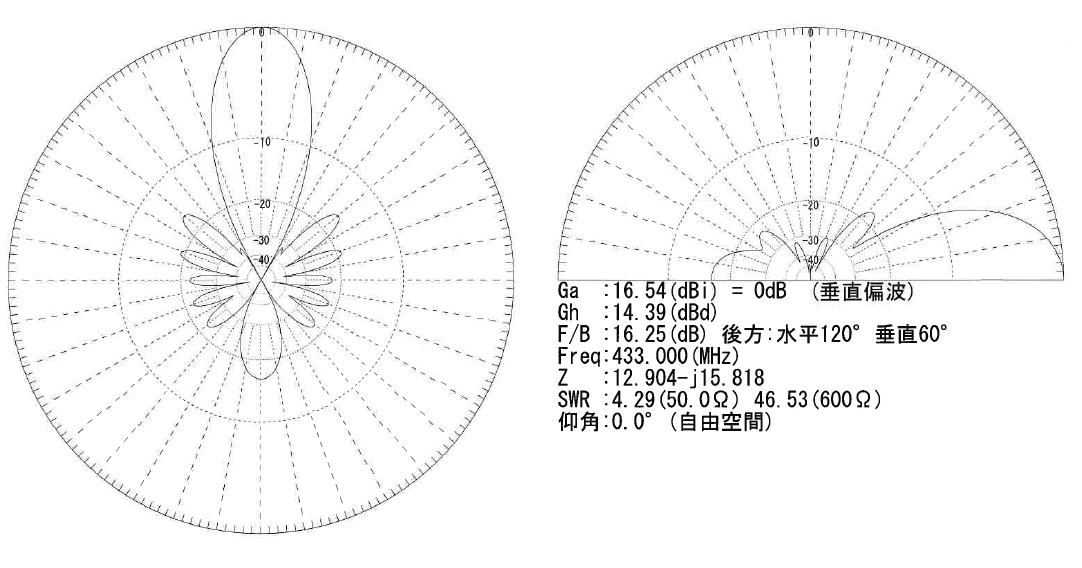

スタックにすると倍(3dBi)のアップと言われますがアンテナの間隔でもGainは変わります。今回1/2λで計算いたしました。では1λではどうなるでしょうMMANAで検証してみましょう

アンテナ間隔を広げるとGainが1.14dB上昇しました。1/2λの7EL×2のGainに対して3dBの改善です。スタック間隔を69.3cm許容できる長さかな?3dBGainを上げると言う事は大変ですね。

ちょっと近くの山へ無線を楽しみに。ん・・?。分割アンテナ4枚を担いで登山?当初計画の3ELのHB9CVから大きく逸れてしまいました、高い山へ登られているハンディ運用の山岳ハム皆さんへのサービスを考えれば。・・・・これもアリか、遠くの山頂で電池の消耗を気にしながらの運用。頭が下がります。

最終的な14EL×2のHB9CVの雄姿

風の強い時は1/2λで使用。強風の時は 7ELスタックですね

NanoVNAで測定したSWR

担ぎ上げは大変です。

14ELを2分割 4枚にしてケーブルはリュックの中へこの日は1.2GHzの20ELもおまけでついてきました。

さっそく14EL×2を4枚に分割。リュックに括り付けて山岳運用。途中ブッシュに引っかかり。ポキ!!!あ―!!!( ;∀;)。無残にも・・・・

おもいっきり、先頭の導波器を切断。13EL×2で今シーズンは頑張ります。指向性が少しブロードになるのでCQの返答率が上がるかな? と負け惜しみです。

7EL×2と比較して到達距離が格段に上がりました。多素子に勝るアンテナなし。と勝手に思っています。

山に登れば鬼に金棒、パワーなんていりません。35倍以上の出力がUPして、受信感度も同じくUPそして混信にも逃げられる。

山の上での運用は CQ山からこんにちは(郡山市 大将旗山 FS-065)

の運用記事をご覧ください

実使用での運用は?

14ELの1/2λのスタック間隔では都内のサンシャイン60の展望デッキから。2.5Wホイップアンテナ運用の局長さんと 59/59でコンタクトが取れました。1λに変更では横浜ランドマークタワーの展望台かな?

普通に福島中央部の山であれば長野・静岡はコンタクト可能ですね。なんといってもビームの切れが抜群で混信もちょっとの修正で混信局はバッサリ切り捨てUHFはエレメントが短いので山頂までの担ぎ上げもなんのその。できるぞ多素子のスタック

-

前の記事

430MHz HB9CV 7ELスタック (アンテナ製作 第7弾) 2021.01.14

-

次の記事

郡山から川内村へ 2021.06.21