1200MHz 20EL (アンテナ製作 第6弾)

- 2020.12.15

- EHL工作室

1200MHz 20EL アンテナ製作

1200MHzの無線機は持っているが、ローカル局しか交信したことがない😢!と言う方も沢山おられるようです。確かに1200MHzは他のバンドと比べ電波が飛ばない😢!と言われますが、430MHzのメーカー製無線機が出始まりの頃は「430MHzは飛ばないバンドだー!」と揶揄されてましたが、現在は1Wのホイップ局でも山岳移動で200kmくらいは飛んでくれます。福島県内でも富士山麓の移動局と交信できることがあります。

1200MHzでもアンテナを整備して、小高い山からOnAirすれば近県の交信も可能です。

アンテナが小さくてもHighGainです 20ELであれば山に同伴できます

無線機はあるがビームアンテナが無いという方のために、手軽にできる20ELのアンテナの製作記事を再掲載いたします。(430MHz 17EL ×2と一部重複しています)無線テクニカル工房(アンテナ製作430MHz17EL✕2 他)

本当に飛ぶの?

144MHzと430MHzの移動運用の際は1200MHzも一緒に持っては行くのですが、なかなか交信相手が見つかりません。つい先日は144MHzや430MHzでよくお相手して頂く栃木県の局長さんからは、「移動車内のハンディ機でRS 51で入感してたので呼んだのですが、「1.2GHzはホイップアンテナで1W以下はさすが無理でした」というリポートをいただきました。飛んでることは飛んでるんだ。やっぱり八木アンテナの威力ですが(後日 RS 57のリポートでコンタクト。しかも相手局のアンテナはバックでした)・・それ以上はなかなかコンタクトができません。

まずはアンテナを作ろう

みんなが移動すれば交信の可能性は高くなる。移動のシーズンに備えてアンテナを作ろう!

今回の製作ポイント(三つの簡単)

- 輻射器を簡単に作る 素人にはかなりハードルが高い銅パイプの折り返し加工を建築材料の銅箔テープ加工

- 給電部を簡単に作る アマチュアの定番加工のUバランとする

- 設営は簡単にできる 移動に邪魔にならない2分割とブームにMコネクター♀を埋め込む、ワンタッチ設営

部品の選定

原則ホームセンターの部品で作ります。

- ブームパイプ 電気工事用 隠蔽パイプ VE-14J2 (白)

- エレメント(導波器・反射器) 7φアルミパイプ 2.6mmねじ固定

- エレメント(輻射器) アクリル板 108mm×18m×t5mm+銅箔テープ(建材用)

- 導波器ホルダー 〃 固定用両サドル S14 (白)

- 輻射器ホルダー VPホルダー両固定用 VP13 φ18 1号 (グレー色)

- 反射器ホルダー VPホルダー両固定用 VP16 φ22 1号 (グレー色)

- Mコネクター♀ 中継パイプVE-14J2(白)を切断しコネクターを取り付。VPホルダーへ挿入

- ブームホルダー T分岐パイプ VET-16J に中継パイプ VE-14J2(白)を切断して利用

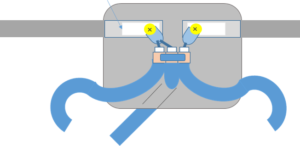

給電部組み立て

- 輻射器部は200Ωです(銅パイプ曲げるの大変なので銅テープ処理)

銅箔テープ

この銅箔テープをアクリル板にコの字型に巻き付けます

給電部

- 理屈では200Ωのラジェターに1/2λの1.5D2VのUバラン(7.6cm)で 50Ωへ変換(1/2λ×短縮率0.67)

- アクリル板 108mm×18mm×t5mmに銅箔テープをコの字型に巻き付け輻射器とする

- ラグ端子を2ケ3mmのビスで取り付け銅箔テープ同軸を半田付けする

- 17Φグレー(VP13 φ18)クランプに輻射器を3mmのビスで固定

- 反射器のエレメントはMコネクター付き中継パイプVE-14J2(白)取り付けた (VP16φ22)にねじ止めです

- コネクター♀につけた同軸(3D2V)をブームに差し込み先端(未加工)をブームから引き出す

- ブームから引き出した同軸を輻射器ユニットとUバランに半田付け。接着剤で固める(エポキシ系)

コネクター接続 加工は後編で

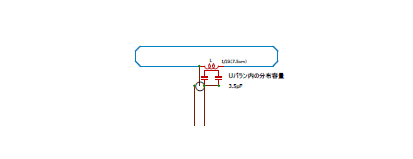

Uバランとは

基本的に片方のエレメントに1/2λ×同軸の短縮率0.67の長さの伝送回路が付加された形状です

アンテナ給電部の等価回路

Uバランの等価回路は下記のようになります

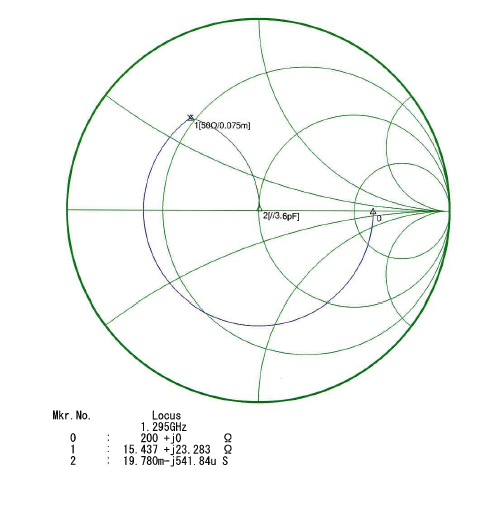

これをMrSumithで検証すると

Sumithチャート上でのインピーダンス偏移

- 0ポイントの200Ωよりシリーズに1/2λ×0.67で 1のポイント15.437+j23.283

- 1のポイントから同軸のストレー容量がパラレルに接続されて 2のポイントの50Ωの整合

この様な感じでUバランの整合が取れていると考えられます。

推測ですが間違っていたら・・・🙇

ほとんど文献やWebでは折り返しダイポールアンテナに1/2λのUバランを接続されると50Ωになる。と説明されていますが、理解不足で消化しきれていません。自分なりの考えなので深く考えないでください。(多言無用!)

折り返しダイポールの製作が面倒

給電部のアンテナが面倒な方には1/2ダイポールTypeのアンテナも製作いたしました

NanoVNA-F V2 を使ってみて を参考に製作してみてください。SWRもそこそこ下がっています。

ポール取り付け部

エレメントとブーム取り付けは430MHzと同じ。ポール取付もワンタッチで差し込みType

T分岐パイプ VET-16J に中継パイプ VE-14J2(白)を使用。エレメント間隔が狭いので切断。

ブーム切断

半分にカットして持ち運びます

20ELは長いので途中切断して中継パイプ VE-14J2(白)で接続して使用する。これなら山に持っていくときも邪魔にならない

アンテナコネクタ接続

持ち運びには同軸ケーブルがついていると何かと邪魔になります。反射器側にMコネクター♀を埋め込み同軸を後ろ付けする様に改良

- 中継パイプを切断して中央のリブへ 3D2Vを半田付けしたMコネクターをねじ込みます。(加工イメージは スタックのQマッチの加工を参考に—同軸は1本ですよ。!(^^)!

- ブームの同軸穴から引き出したケーブルをUバラン加工するエレメントに半田付けする

Mコネクター♀に半田付けした同軸をブームに開けた穴から引き出しUバランと輻射器に半田付けする際は輻射器のエレメント半田端子のギャップをできるだけ狭くしてください。

完成

今はシングルですがいずれはスタックにしたいなー。もっと多くの局がQRVしてくれると良いんですが・・そのうち1200MHzも携帯電話会社のものに( ;∀;)

サンマのほねだー!

エレメント加工 Data

エレメント長と間隔

- Ref (反射器 7 φ ) 120.0mm (長さ ) 0mm (間隔)

- Rd (輻射器 108mm × 18mm 銅箔) 108mm 36.0mm (輻射器端から28mm)

- D1 (導波器 7 φ) 93.3mm 30.0mm (輻射器端から22mm)

- D2 (導波器 7 φ) 92.1mm 39.0mm

- D3 (導波器 7 φ) 91.0mm 50.4mm

- D4 (導波器 7 φ) 88.9mm 58.6mm

- D5 (導波器 7 φ) 88.1mm 65.6mm

- D6 (導波器 7 φ) 87.2mm 70.3mm

- D7 (導波器 7 φ) 86.5mm 77.3mm

- D8 (導波器 7 φ) 85.7mm 79.8mm

- D9 (導波器 7 φ) 85.1mm 84.3mm

- D10 (導波器 7 φ) 84.7mm 87.8mm

- D11 (導波器 7 φ) 84.3mm 90.2mm

- D12 (導波器 7 φ) 84.1mm 94.5mm

- D13 (導波器 7 φ) 84.1mm 98.7mm

- D14 (導波器 7 φ) 84.1mm 105.0mm

- D15 (導波器 7 φ) 84.1mm 105.0mm

- D16 (導波器 7 φ) 84.1mm 105.0mm

- D17 (導波器 7 φ) 84.1mm 105.0mm

- D18 (導波器 7 φ) 84.1mm 105.0mm

間隔の数字は各エレメントの中央までの寸法mm、長さ数字はエレメントの長さ。

D12以降は同じエレメントの長さ、間隔はD14以降共通の間隔でエレメントを取り付ける。

SWRは?

1W移動なのでこんなもんで妥協しましょう

登山のスタイル

これを背中に?アマチュアのスタイルとしては許される範囲かな?

実績は?

郡山周辺の小高い山から福島市59+郡山市59+那須塩原市57 なんとなく電波は飛んでいる感じです。時によっては30分CQを出してもボーズの時もあります。出ている局長さんが少ない!!

後日 甲子高原(那須甲子道路)西白河郡西郷村旧スキー場跡地周辺(ここは数十m先は栃木県です) ここから首都圏向けにビームを向けると千葉県や茨城県南部に59+ 首都圏までコンタクトが出来ました。多分に相手局のアンテナに助けられているのは理解できますが・・・・でもうれしいです(*^^)v。

20ELです都市部に向けてロングコールをすれば誰かが、お情けで応答してくれます。でもビームの先が過疎地でであれば、応答はありません。

この周波数帯は2.4GHzなどの周波数よりも通達距離が長い為。実際にはFPUと呼ばれる中継放送(マラソン大会のハイビジョンTV中継)特小ラジオ(特ラ)と呼ばれるバンドとして、ワイヤレスマイクやラジオコントロール、テレメーターなどに浸食されています。原住民族のインデアン居住地になりつつある状態です。みんなで1.2GHzのアマチュアバンドを守りましょう。

メーカーも無線機を売ることだけを考えず、アマチュア無線家の周波数帯有効活用を促進する計画を期待します。

自分にできることは、もっと高い山の山頂から1.2GHzでの運用を頑張ります。

-

前の記事

430MHz HB9CV 5ELスタック ( アンテナ製作 第5弾) 2020.11.09

-

次の記事

NanoVNAで電波を見よう 2021.01.13