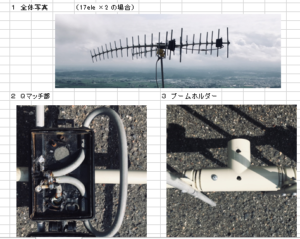

無線テクニカル工房(アンテナ製作430MHz17EL✕2 他)

- 2019.11.04

- EHL工作室

- 技術工作の情報(無線編)

活動範囲

- 趣味と健康を兼ねて小高い山へハイキングをしていますが、福島県中央部は比較的登りやすい山がたくさんあり、その中で無線伝搬に適した山を紹介すると同時に使用したアンテナや無線機、電源バッテリーの製作記事を紹介します。

- 関東方面にロケーションが良いのは郡山から近い 宇津峰、蝦夷嶽などが20分程度で登れるベストな山です。

- 宇津峰は郡山市田村町谷田川登り口を車で最終駐車場まで行けます。山頂までは徒歩20分山頂に東屋があり雨が降っても退避できます。 歴史の山 宇津峰 参照 http://nobuyuki-lab.com/2019/11/04/post-52/

- 蝦夷嶽は須川空港の東,狸森より元福島空港カントリークラブ(現在ソーラー基地)入口に付近に路駐して10分程度で山頂です。展望台があり東以外は開けています。

蝦夷嶽展望台 福島空港が西側に木の陰に確認

蝦夷嶽展望台 福島空港が西側に木の陰に確認

-

使用Rig

- アンテナ 430MHz と無線機 Set

ジャンクで作るアンテナ 430MHz

- 基本的にゴミ箱(ジャンクBox)で作れるものを紹介いたします。

- 材料は捨てられているVHFのアンテナ、ジャンクBoxにある同軸ケーブル(5D2V)3mm×12mmねじ・ナット

- 購入品 電気工事用隠蔽VPパイプ(17φ)VPパイプホルダー9ケ(両サドル)T型ホルダー(20φ)

- ジョイントホルダー2ケ(20φ→17φ)

組み立て説明

組み立て説明

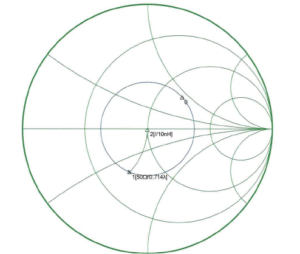

- TV ANTを流用したラジェーター部 4ケの穴はエレメント用とUバランの引き出し穴に使用。邪魔にならずいい具合ですUバランの同軸は5D2V 1/2λ(25㎝前後)200Ωを50Ωにする場合は(偶数/4λ×0.66)ですが、あえて3/4λ(34cm)としてトライしました。

- 上記検証は推定です。結果オーライですみません

- 波長(λ)は 30000/433=69.3cm これの3/4に短縮率0.67をかけると約34cmになります(被覆部までの長さ)SWRメーターを見ながら調整してください。0.67がベストかどうかは不明ですがインピーダンスはーj側に寄っているようです0.714くらいあるのかな?。

- ラジェータ部でSWRが1.5±20%以内であれば導波器 1とラジェターの間隔で微調整する。どうしても1.5以内に収まらない場合は導波器の長さを調整してください。導波器1の代わりに導波器2を取付けて確認する。導波器は1~8まで徐々に短くすればいいので、導波器1は導波器8として先頭に導波器7とした一番短いエレメントと同じ長さにして取り付ける。

- 導波器と反射器のエレメントは17φの電気工事用のパイプをブームにして両サドルのクランプにアルミパイプを3φ×15でナット止めです。 ブームをマスト又はスタックブームへの取付はT型のホルダーで固定、このおかげでスタックへの組み立てがあっという間で、登山の汗が乾く暇がありませんHiHi

-

ラジェーター部の配線は同軸の被覆編線をすべて半田付けして、芯線を上記のように半田付けします。ラジェーターの取付時には古いエレメントを流用してもOK、その際エレメントの中に入っているネジ固定の金具(白色)を忘れずに - ラジェーターの長さは指定寸法とうりにすることSWRが下がらないからと言ってむやみにカットしない事。

- 微調整はUバラン?の同軸の取付角度や取り付け方向でも変わります。

- ラジェータが200Ωの場合1/4λなので50Ωですが、今回は73Ωから50Ωへの変更でバランを3/4λとしました。バランをループ状にした事と給電部をシュペルトップ構造にしたのも効果がありか? SWRが1:1程度 ?まで下がりました。

- シュペルトップの同軸がエレメントからチョロチョロ出ているので最終的に200Ω(FD)のエレメントにしたいです。

-

シュペルトップ加工

-

同軸コネクターの付け根で絶縁被覆部の一部はがし、編み線に銅箔テープを巻き付けはんだ付け後収縮チューブで固定、1/4λでM中継コネクターで接続する。(後でこのM中継で泣かされます)またシングルのアンテナをスタックにするとSWRの変化があるのでサイド調整が必要(導波器1と輻射器の間隔を調整すると改善される場合があります)

| 1)エレメントの長さ | 2) エレメントの間隔 | ||||||||

| 反射器 | 360mm | 反射器 | 150mm | ||||||

| 輻射器 | |||||||||

| 輻射器 | 335mm | 85mm(80) | |||||||

| 導波器 1 | |||||||||

| 導波器 1 | 305mm | 110mm(120) | |||||||

| 導波器 2 | |||||||||

| 導波器 2 | 295mm | 125mm | |||||||

| 導波器 3 | |||||||||

| 導波器 3 | 280mm | 130mm | |||||||

| 導波器 4 | |||||||||

| 導波器 4 | 275mm | 135mm | |||||||

| 導波器 5 | |||||||||

| 導波器 5 | 270mm | 140mm | |||||||

| 導波器 6 | |||||||||

| 導波器 6 | 268mm | 150mm | |||||||

| 導波器 7 | |||||||||

| 導波器 7 | 265mm | 175mm | |||||||

| 導波器 8 | |||||||||

| 導波器 8 | 265mm | ||||||||

|

全長 1200 |

mm | ||||||||

| ○ スタックは( )寸法でマッチング | |||||||||

-

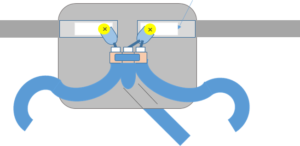

スタックKit 430MHz

- コネクターと同軸を除きホームセンターでの材料を使う。

- コネクター♂ 5C2V 2ケ コネクター♀ 1ケ 同軸5C2V80cm 2本 17φ連結パイプ(中間でカット)

-

コネクターを取り付けた同軸をコネクター♀に半田付けする -

ホームセンターで購入した連結パイプを中央のリブを残し中央から切断 -

コネクターメスをパイプの中央のリブにねじ込み固定後エポキシで接着

-

整合同軸の長さ

- スタックにするにはT型ホルダーをブームのバランスがとれる場所に取付る。スタックキットは3/4λの75ΩケーブルでOKです。5D2V給電で433MHzでSWR1:1.2です。 ビームの切れ具合は都内の局と埼玉西部の局であればS3程度は完全に聞き分けます。

- すでに作成した10エレの八木アンテナはほぼ50Ωで整合されています。上記スタックキットの5C2Vは半分に切断して35cm×2本(3/4λ)の長さで50Ωに整合させる(30000/433×3/4×0.66)

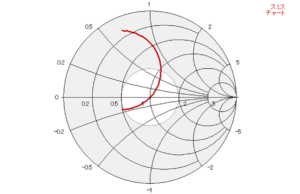

- 50Ωに整合したアンテナに75Ωを取り付けると50Ω/75Ω=0.67となる。スミスチャート上で奇数/4λのケーブルを接続した場合、50Ωを1としてインピーダンスが反転し1.5となり75Ω×1.5=112.5Ωでパラ接続の為 112.5/2=56.2Ωでほぼ50Ωで整合致します。

- スタックのアンテナ間隔は1λ(70cm)としました。

-

使用感

- ジャンク箱とホームセンターでメーカー製並みの性能が出ます。購入部品は同軸コネクターと一部電工用部品だけですから約5000円で10エレスタックが手に入りました。

- サイドの切れは抜群でS1がフルスケールとなりますFB比はS2がS9程度でバック側に少しサイドローブが出ます。

- こちらが標高500~700mの山岳移動で相手局が固定局のGPアンテナでも200kmの距離は可能。福島県の中央部から(北は岩手一関で南は首都圏)相手局が山岳移動3Wで300km離れたホイップアンテナの局でも交信OKでした。

-

最長到達距離は10ele×2 FM通信で長野県木曽御岳移動330km程度です。

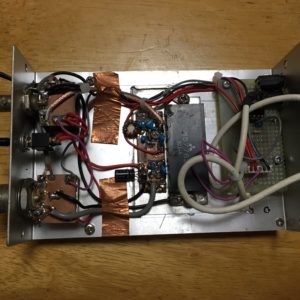

433MHz RFAmp 製作

-

- 三菱RFPowerIC M 57704を使ったキャリコン制御のリニアアンプを制作

-

取付部品と組上げ

- Takchi YM150のケースを使用する

-

Takachi YM150 ケース上をくり抜く -

- 放熱器取り付け

-

キャリコン基板

-

PowerIC 三菱製のM57704とキャリコン基板を取り付け - その後ANT出力コネクターはN接栓に変更。左のキャリコンはSSB送信時のPTT制御で駆動させる回路に変更。

-

使用感

- 結構簡単に組み立てられPowerも1W入力で15W出ます。3A以上消費電流が流れますのでANTの整合をきちんしないと、ICを飛ばすことになるのでSWRメーターは必須です、夏場の直射日光は相当刺激的なのでファンで冷やすことを考えてください。

- 使用感は2W程度ですと業務用HAM(トラック運用の無線局)にかき消されるのがアンプ追加ですと、福島からの信号がはっきりモービル局に入感するので、好意的にチャンネルを譲ってくれます。

- 多素子のビームアンテナ、PAmp、バッテリー充電。道具は揃った山にゆくぞ!

1200MHz RFAmp 製作

- 三菱製M57762を使ったリニアアンプ

-

組み立て

- ケース加工は430MHzと同じ。計画では 430MHzと同じキャリコンを計画しましたが、RFの回り込みが多く誤動作が発生、又ANTリレーを安物を購入したため11Vで動作しない物がありワイヤーコントロールに変更しました。

ANTの切り替えはコネクタ直下で制御した。

-

コネクター直下に取り付けた高周波リレー

M57762 を使用

-

-

使用感

- 1200MHzの信号制御がキャリコンではうまくいかずワイヤーでの接続となりましたが、MICとPTTのプラグの接続が面倒です。でもスタンバイは確実に動作するのでとりあえずOK。

- 1W入力で20W程度の出力が確認できました。1200MHzは出ている局が少なすぎ!

-

430MHzと1200MHz 2台揃うと強力な相棒といった感じ 使うPAに冷却ファンをつけています。

1200MHz アンテナ製作

-

- アンテナ調整後(Uバランの長さを少し短くてSWRが1:1.2迄落とした)まだ未使用です。早く暖かくならないかな1Wでも県外の局と交信できるのが目標です。

- 結果が良ければ、今はシングルですがいずれはスタックにする予定。もっと多くの局がQRVしてくれると良いんですが・・・・・そのうち1200MHzも携帯電話の会社にとられちゃうぞ!( ;∀;)

-

サンマのほねだー! -

給電部

- エラジェーター部は300Ωです(銅パイプ曲げるの大変で銅テープ処理)

- 理屈では200Ωのラジェターに2/4λの1.5D2VのUバラン(7.8cm)で 50Ωへ変換

17Φグレーの(塩ビ)クランプでラジェーターを固定 エレメントとブーム取り付けは430MHzと同じ。

-

2.6φのねじ止めのエレメントとT型ホルダーでブーム取り付け (430MHzアンテナと同じです) -

アンテナ加工

- アンテナエレメントと間隔

- Ref (反射器 10 φ ) 120.0mm (長さ ) 0mm (間隔)

Rd (輻射器 110mm × 30mm 銅箔) 109.6mm 48.0mm

D1 (導波器 9 φ) 93.3mm 37.0mm

D2 (導波器 9 φ) 92.1mm 39.0mm

D3 (導波器 9 φ) 91.0mm 50.4mm

D4 (導波器 9 98.9mm 58.6mm

D5 (導波器 9 φ) 88.1mm 65.6mm

D6 (導波器 9 φ) 87.2mm 70.3mm

D7 (導波器 9 φ) 86.5mm 77.3mm

D8 (導波器 9 φ) 85.7mm 79.8mm

D9 (導波器 9 φ) 85.1mm 84.3mm

D10 (導波器 9 φ) 84.7mm 87.8mm

D11 (導波器 9 φ) 84.3mm 92.5mm D12 (導波器 9 φ) 84.1mm 94.2mm

D13 (導波器 9 φ) 84.1mm 98.7mm

D14 (導波器 9 φ) 84.1mm 104.0mm

D15 (導波器 9 φ) 84.1mm 104.0mm

D16 (導波器 9 φ) 84.1mm 105.0mm

D17 (導波器 9 φ) 84.1mm 105.0mm

D18 (導波器 9 φ) 84.1mm 105.0mm - 下の数字はRefとRd・・・・・・・・・・の間の数字は各エレメントの中央までの寸法mm、中の数字はエレメントの長さ。

- D12以降は同じエレメントの長さ、間隔はD14以降共通の間隔でエレメントを取り付ける。

- 昨年に未調整のアンテナで実験しましたが、ひたすらにCQを出して気長に相手を待つだけ。これが結構つらいんです。430MHzの1割でも On Air してる人がいればいいんだけどなー。(今年のブラシアップのアンテナが楽しみ)

- 車での移動は上記の周波数のほかにHFも車に搭載しているので、早朝からCQの連呼で車のバッテリーを上げてしまったことがあるので、今は予備のバッテリー(Li-ion)30Ahを持ち込み対応しています。

HF 7MHz モービルホイップの製作

-

-

外観

- アルバイト通勤でバイパス走行、信号もなくのんびりHFの運用

-

ミニカーの左後ろに2mを超える7MHzアンテナSWRは 7150MHzで1.1です。 -

コネクターベース部は6mモービルホイップの廃品を使用。センターローデングコイルボビンはエアコン用貫通パイプ25φ1.5本(ねじが切ってある)1.0mmエナメル線14m程度巻き込み -

詳細部分

-

給電部にはコイルを25φ16tと670pFでマッチング

-

- 10年以上使用していますがエレメントが細く風に柳STYLEです。駐車場の料金所や低いガードくぐるときガンガンぶつかりますが、多少のメンテナンスでリカバリー可能。帯域幅はSWR1.5で約±40kHz。アンテナチューナーは未使用です。 近年HFのコンデションが低調ですので最近は近県の各局とはご無沙汰しています。

デュプレクサの制作

-

- モービル機とハンディ機がディアルTypeなので自作の個別のアンテナを接続するのが厄介なのでデユプレクサを制作

-

加工

- ケースはTakachi MB4-5-3 W35H25D45の小型のものを使用した。M接栓はねじ止めType同軸の引出し部はバナナチップターミナルのメスを流用

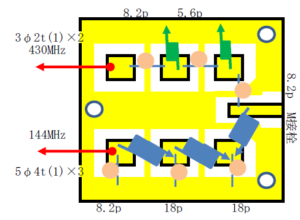

- 青いコネクターは144MHz、黄色いコネクターは430MHzに分波させる、蛇の目基板でも大丈夫です。コイルは0.8mmの線を手巻きです。加工長方形の銅板0.2mmtを中央にコネクターのメスが入るようにしてケース内側へコの字に曲げてシールドを基板と同軸被覆線と半田付け。

-

144MHzと430MHzにセパレートする

144MHz/430MHzのフィルター 基板アースは0.2mmtの銅坂でコの字型に加工してシールド -

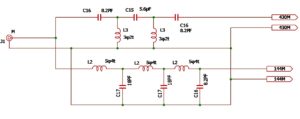

組み立て回路図

- 430MH C16(8.2pF) L3(0.8mm 3 φ 2t) C15(5.6pF) L3(0.8mm 3 φ 2t) C16(8.2pF)

- 144MHz L2(0.8mm 5 φ 4t) C17(18pF) L2(0.8mm 5φ4t)C17(18pF)L2(0.8mm5φ4t)C16(8.2pF)

-

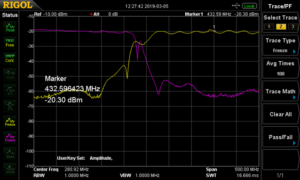

特性

- 桃色430MHz 黄色144MHz

新スプリアス規制

- 無線局更新時期が迫りましたので早めに更新手続きを行いました。その際ローカルのOMさんから頂いたC5800という144MHzのSSB機があったので自作のフィルターを追加、特性を測定して認可を頂くことが出来ました。

そのいきさつを紹介いたします。(古いマシンも使ってあげなければ)

- 新スプリアス規制への挑戦

- ○ スプリアス領域での抑圧レベルが-60dBm以上

- ○ 占有周波数帯域幅での抑圧レベル-60dBm以上をクリアさせる

- 1)バンドパスフィルターの作成

- 2)改善のデーターの実証

- 3)JARDへ申請という流れで作業を実施

-

作成に当たって使用した測定器とバンドパスフィルターの部品リスト

- ・スペアナ:(Rigol リーダー社の中国法人会社)DAS815(ジネレーター付き)・40dB ATT付ダミーロード(クラニシ)

- 計測器は校正を実施しているかとの問い合わせがありましたが、最近は校正なしでもOKとか?トレーサビリティが取れていれば大きな問題はなさそうです。難しい場合は公的試験機関でスペアナを借用する方法もあります。

- ・シリンダートリマー(10pF) ・コイル(1mm 9φ 9t)・コンデンサー(1.5pF) ・銅シールド板(3枚)

- ・ケース(Takachi TD9-11-3N)

-

1)バンドパスフィルターの作成

- 4段のLCフィルターとしてシリンダートリマーで微調整可能とする、接栓はM型コネクターネジType

-

外観

-

市販のダイキャストケース流用 -

組み立て状態

銅板を形に添って加工 半田付けで成形 (入出力のタップ位置はCut&Try) -

フィルターの特性

-

-35dBm程度抑圧している - 旧規格-40dBmの製品であればマージンが10dBm以上あるのでこのフィルターを追加することにより新スプリアスはクリアできると判断、C5800の実機測定を行う。

-

2)改善データーの実証

-

○ スプリアス領域の不要輻射の対策

- 基本波レベルを40dBのアッテネーター挿入で確認 10W=0dBm

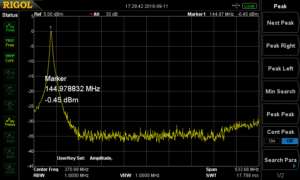

- 未対策(C5800にフィルター未挿入)

- 145MHz~1.5GHz

-

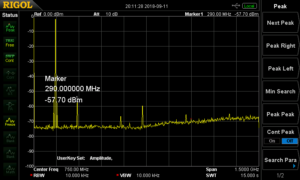

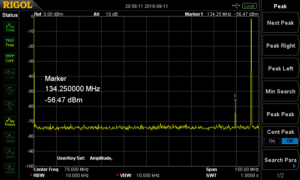

290MHz(2倍高調波) -57dBmで規格外 - 9kHz~145MHzまで

-

134.25MHzミキサ漏れ大 規格外 - オリジナル状態では-60dBmに対して3~5.5dBm程度規格はずれとなっている。

-

対策品(C5800にフィルター挿入)

- 145MHz~1.5GHz

-

290MHzのスプリアスが72dBmまで改善されている -

134.25MHzがほとんど確認できない - -35dBmのフィルターを追加することによりスプリアス領域の抑圧に成功した

-

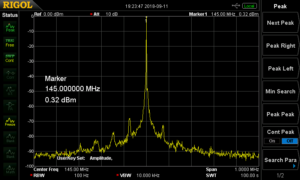

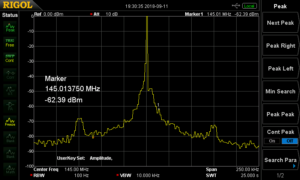

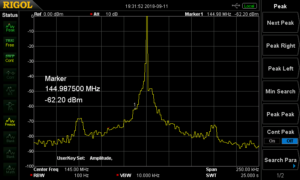

○ 占有周波数帯域幅での不要輻射の測定

- 変調が狭帯域の為フィルターの有無によっる変化は少ないとして改善後の測定のみとした

- レベルはスプリアス領域と同じレベル

- 基本波レベル

-

25kHzの占有周波数帯域幅の以上の周波数で60dBmを超えない(スパン25kHz)

-

25kHz~±50kHzの中では60dBmを割り込むものはない。(マーカーは25kHz) - 分解能が悪いスペアナなのでスカートが広がっています。規格値60dBmを割り込んでいないのでOKとなりました。

-

JARDへの申請

-

無線設備規則の一部を改正する省令

- 上記の生Dataと総務省提出申請書に追記して提示

無線局の 種別

免許番号 識別信号 装置番号 製造者名 型式又は 名称

検定番号 技術基準適合証明番号 製造番号 製造年月 3 第3装置 マランツ C5800 S27 ― 3XF140050 1991.2 周波数等 周波数 電力 電波の型式 占有周波数帯幅 ±2.5BN 145.0MHz 10W F3E 10kHz BN<25kHz=±62.5kHz 145.0MHz 10W J3E 3kHz 一つの無線局で複数の装置や周波数がある場合は、複数行に分けて記載。

(2)使用測定器及び測定者(イの場合にあっては記載不要。)

測定器名 製造者名 型式 製造番号 校正年月 校正機関名 備考 測定者 連絡先 備考 スペクトラム アナライザ

Rigol DSA815 DSA8A153902282 30.03 ー JNLA 090268JP

(3)フィルター無しの 測定結果(イの場合にあっては記載不要。)

※ 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度 スプリアス領域における不要発射の強度 測定日 備考 測定周波数 基準値 測定値 低/高調波 測定周波数 基準値 測定値 1 帯域外領域 145.0125MHz

|

145.0625MHz

40dBm 145.01375 MHz

-22.39dBm

Min~ 9kHz 40dBm -33.25dBm 30.09.11 F3E/J3E ~1/9Dev 16.11MHz 40dBm -36.03dBm 30.09.11 F3E/J3E ~1/8Dev 18.125MHz 40dBm -34.63dBm 30.09.11 F3E/J3E ~1/7Dev 20.71MHz 40dBm -34.22dBm 30.09.11 F3E/J3E ~1/6Dev 24.16MHz 40dBm -34.59dBm 30.09.11 F3E/J3E ~1/5Dev 29.00MHz 40dBm -33.56dBm 30.09.11 F3E/J3E ~1/4Dev 36.25MHz 40dBm -34.80dBm 30.09.11 F3E/J3E ~1/3Dev 48.33MHz 40dBm -35.21dBm 30.09.11 F3E/J3E fo~1/2Dev 134.47MHz 40dBm -16.47dBm 30.09.11 F3E/J3E 帯域外領域 144.9875MHz

|

144.9375MHz

40dBm 144.9875 MHz

-22.2dBm

fo ~ 2nd 290MHz 40dBm -17.70dBm 30.09.11 F3E/J3E ~3rd 435MHz 40dBm -33.42dBm 30.09.11 F3E/J3E ~4th 580MHz 40dBm -26.80dBm 30.09.11 F3E/J3E ~5th 725MHz 40dBm -19.78dBm 30.09.11 F3E/J3E ~6th 870MHz 40dBm -32.58dBm 30.09.11 F3E/J3E ~7th 1015MHz 40dBm -25.74dBm 30.09.11 F3E/J3E ~8th 1160MHz 40dBm -28.71dBm 30.09.11 F3E/J3E ~9th 1305MHz 40dBm -25.40dBm 30.09.11 F3E/J3E ~Max 1500MHz 40dBm -27.08dBm 30.09.11 F3E/J3E 基準値10W =40dBm -20dBm→-60dBm

-

フィルター付の 測定結果(イの場合にあっては記載不要。)

※ 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度 スプリアス領域における不要発射の強度 測定日 備考 測定周波数 基準値 測定値 低/高調波 測定周波数 基準値 測定値 1 帯域外領域 145.0125MHz

|

145.0625MHz

40dBm 145.01375 MHz

-22.36dBm

Min~ 9kHz 40dBm -35.21dBm 30.09.11 F3E/J3E ~1/9Dev 16.11MHz 40dBm -36.99dBm 30.09.11 F3E/J3E ~1/8Dev 18.125MHz 40dBm -37.01dBm 30.09.11 F3E/J3E ~1/7Dev 20.71MHz 40dBm -34.68dBm 30.09.11 F3E/J3E ~1/6Dev 24.16MHz 40dBm -31.47dBm 30.09.11 F3E/J3E ~1/5Dev 29.00MHz 40dBm -35.47dBm 30.09.11 F3E/J3E ~1/4Dev 36.25MHz 40dBm -34.84dBm 30.09.11 F3E/J3E ~1/3Dev 48.33MHz 40dBm -36.38dBm 30.09.11 F3E/J3E fo~1/2Dev 72.5MHz 40dBm -36.73dBm 30.09.11 F3E/J3E 帯域外領域 144.9875MHz

|

144.9375MHz

40dBm 144.9875 MHz

-22.18dBm

fo ~ 2nd 290MHz 40dBm -32.46dBm 30.09.11 F3E/J3E ~3rd 435MHz 40dBm -32.28dBm 30.09.11 F3E/J3E ~4th 580MHz 40dBm -32.71dBm 30.09.11 F3E/J3E ~5th 725MHz 40dBm -31.94dBm 30.09.11 F3E/J3E ~6th 870MHz 40dBm -29.76dBm 30.09.11 F3E/J3E ~7th 1015MHz 40dBm -29.24dBm 30.09.11 F3E/J3E ~8th 1160MHz 40dBm -28.60dBm 30.09.11 F3E/J3E ~9th 1305MHz 40dBm -26.99dBm 30.09.11 F3E/J3E ~Max 1500MHz 40dBm -25.60dBm 30.09.11 F3E/J3E 基準値10W =40dBm -20dBm→-60dBm 改善後すべて-20dBmをクリアしています

改善前のスプリアスは134.47MHz/290MHz/725MHzが規格はずれになっているがフィルター挿入後は70dBm~75dBmに改善しています。

-

まとめ

-

以上の経過で基準に入らないアンテーク無線機も工夫次第で新スプリアスを認定することができます。測定が出力端子での評価でしたので自分でもできそうだなと思いトライしました。

-

EIRP(等価等方輻射電力)ですと電波暗室や基準アンテナ・SG・メジャリングレシーバーなど、設備が膨大になるためアマチュアでは不可能です。

-

何事もあきらめずトライすることが大事ですね。

-

前の記事

電気テクニカル工房(電源) 2019.10.06

-

次の記事

安積山麓さんぽ(宇津峰から蓬田岳) 2019.11.04